更新日:

インタビュー少子高齢化と働き方の多様化により、企業の採用活動は大きな変革期を迎えています。多くの採用担当者が、候補者管理の煩雑さや、旧来のコミュニケーション手法に課題を感じるなか、解決の鍵として注目されるのが「採用DX」です。

しかし、単にツールを導入するだけで、採用は本当に成功するのでしょうか。今回は「人の課題解決」を起点に採用管理システムを開発・提供する『らくるーと』の代表取締役・政平秀樹さんに、これからの採用に必要な哲学と、具体的な手法についてお話を伺いました。

▼サービスの詳細はこちら▼

—まず、採用管理システムの専門家として、現在の採用市場全体の動向をどのようにご覧になっていますか?特に「採用の難易度が上がっている」と感じる点があれば教えてください。

政平さん

今、採用市場は少子高齢化の影響に加え、求職者の志向や行動が大きく変化している事もあり、採用管理ツールのニーズが非常に高まっています。就活生の情報収集手段も、従来のメールや電話からSNS中心へと移行しつつあり、企業と候補者の接点は多様化する一方で、その管理が複雑化しています。

また、採用担当者の負担は年々増しており、特に人手不足が深刻化する中、小さな企業ほど限られたリソースで効率的に候補者とつながる必要があります。採用の難易度が上がっている最大の理由は、単純に人が減っていることだけでなく、候補者の「動き」が読みづらくなっている点にあると感じています。

労務SEARCH編集部:人手不足だけでなく、「動きが読みづらい」というのは非常にリアルなお話ですね。

—日々、多くの企業さまから採用に関するご相談を受けるかと存じます。採用担当者が抱える課題のなかでも、特に「これは根深い」「多くの企業が陥っている」と感じる共通のペイン(痛み)はなんでしょうか?

政平さん

一つは「コミュニケーションの断絶」です。たとえば、連絡をしても候補者から返事が来ない、送った情報がそもそも見られていない、といった声は本当に多いですね。加えて、日程調整や連絡業務に時間を取られて、本来取り組むべき「人と人との関わり」に注力できない現状も課題です。

また、大企業と中小企業で悩みの質が少し異なり、大企業は歩留まり改善や選考移行率が鈍い、中小企業はそもそも接点すらもちづらい、といった声がよく聞かれます。どちらにも共通するのは「採用が属人化しすぎてしまう」という問題だと思います。

労務SEARCH編集部:属人化は多くの企業が悩むテーマですね。業務の効率化と再現性の確保が求められているのだと感じます。

—最近の就活生や求職者は、企業とのコミュニケーションにLINEなどスピーディな手段を好む傾向があると言われています。この「コミュニケーションギャップ」が、採用活動にどのような影響を与えているとお考えですか?

政平さん

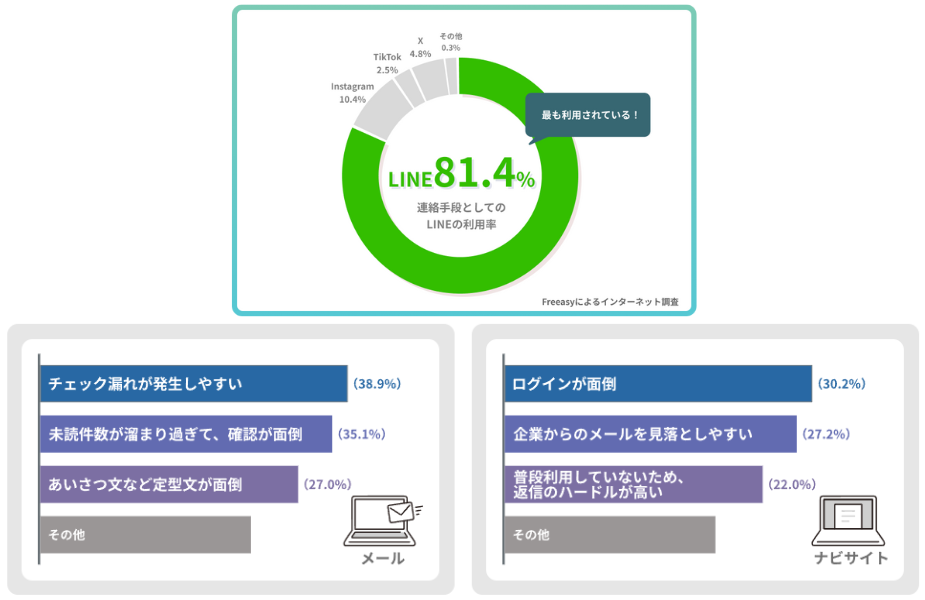

まさにそこが、今の採用で一番の落とし穴だと感じています。私たちの調査でも、学生の約8割が普段の連絡手段にSNSを使うと答えており、LINEはそのなかで圧倒的なトップです。企業側がメールを送っても、そもそも見ていなかったり、チェックが遅かったりして機会損失が生まれています。さらに電話をかけても出ない、折り返しのタイミングが合わない、といったケースも多いです。

SNSであれば、絵文字を交えたコミュニケーションで親近感を持ってもらいやすく、やり取りのスピード感も全く違う。いまこのギャップを埋められないと、企業はせっかくの有望な人材との出会いを失いかねないと感じています。

労務SEARCH編集部:確かに、連絡のスピード感や感覚の違いは世代を超えた課題ですね。SNSを取り入れる企業が増えるのも納得です。

—そうした採用現場の課題に対し、人事コンサルティング会社や人材紹介会社とは違う、「システム会社」だからこそ提供できる価値や、アプローチの違いはなんだとお考えでしょうか?

政平さん

システム会社だからこそできるのは、採用管理ツールを通じて「煩雑さをなくす」という点に尽きます。採用担当者は、日々多くの業務に追われていますが、私たちはその業務をシステムで効率化し、余力を「人と人のコミュニケーション」に振り向けられるようにすることを目指しています。

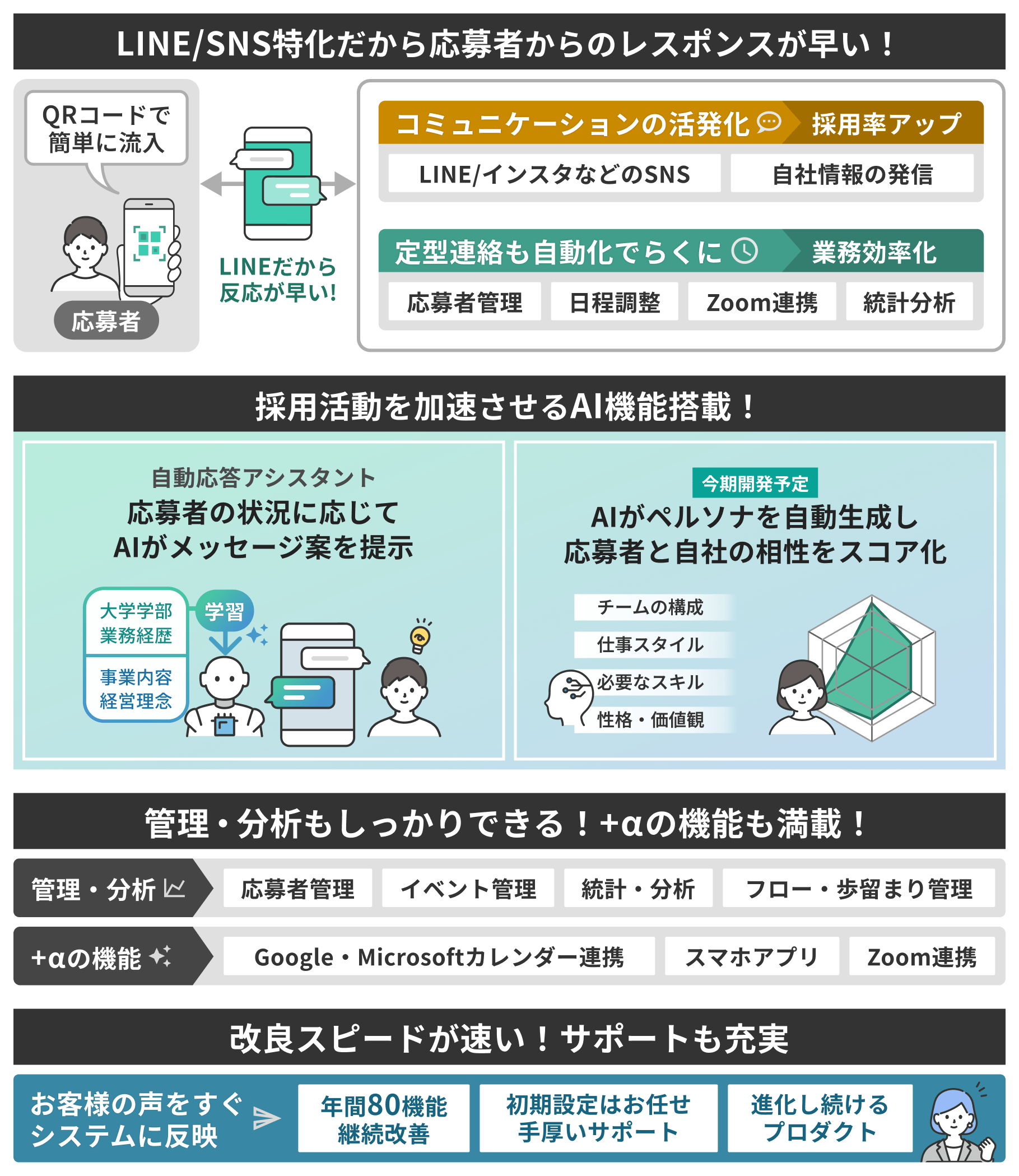

実際の成果として、A社さまでは導入後、説明会参加から選考参加への推移率が約20%向上し、1週間かかっていた選考申し込みが最短で1時間後に完了するようになりました。さらに内定率は10倍にまで改善されています。

また、私たちは単なるツールベンダーではなく、ヒアリングから開発、運用支援まで一貫して自社でおこなっており、現場の声を即座に反映できるのが大きな強みです。加えてAIの活用も進めており、たとえば応募者の質問に対する回答例の提示や、しばらく連絡が途絶えた応募者へのアプローチ案など、データに基づいた提案が可能です。

労務SEARCH編集部:なるほど、ツールを導入して終わりではなく、現場に寄り添った一気通貫の支援がされているんですね。導入企業にとっては非常に心強い体制だと感じます。

—御社のWebサイトで「向き合っているのは人の課題解決である」「お客さまとの永続的な信頼関係を結ぶこと」という理念を拝見し、非常に感銘を受けました。この「人」を起点とする思想は、採用管理システム『らくるーと』の開発に、具体的にどのように反映されているのでしょうか?

政平さん

「人」を起点にするというのは、単にシステムを売るのではなく、お客さまの課題解決に徹底的に寄り添うということです。『らくるーと』は2022年のリリース以降、年間で約80もの機能改善を重ねています。これはお客さまから頂いた声をそのまま機能として形にしてきた結果です。

また、開発に携わる社員も就活生と同世代が多く、SNS世代ならではのリアルな感覚を持っていることも大きいです。結局のところ、採用もシステムも「人と人」。そこを大切にしてきた姿勢が、らくるーとのすべてに表れていると思っています。

労務SEARCH編集部:現場の声を即座に反映できるスピード感と、それを支える開発体制が一体化している点に、まさに「人を起点とする思想」が表れていますね。

—「お客さまから言われたとおりに作るのではなく、本当に使いやすいものを一緒に作り上げていく」という姿勢について、開発の過程やお客さまとのやり取りのなかで、それを象徴するような具体的なエピソードがあればぜひお聞かせください。

政平さん

たとえば内定者に向けてSNSで年賀状の画像を送ったり、社内の雰囲気やイベントの様子が伝わる動画を共有する企業さまがいらっしゃいます。こうした取り組みは単なる機能の提供ではなく、「どうすれば候補者に自社の魅力が伝わり、入社への意欲が高まるか」という課題解決の一環です。私たちは、いただいたご要望をそのまま形にするのではなく、その背景にある課題や目的を深掘りし、最適な形で機能を実装することを大切にしています。

労務SEARCH編集部:単なるシステム開発ではなく、顧客の想いや目的にまで踏み込んだ“共創”のスタンスが伝わってきます。

—「日程調整の自動化」は非常に強力な機能だと感じました。この機能によって、採用担当者の業務や候補者の体験は、具体的にどのように変わるのでしょうか?

政平さん

日程調整は採用担当者の悩みの種です。説明会や面接の予定を候補者とすり合わせるのに、従来は何度もメールをやり取りし、1週間ほどかかることも珍しくありませんでした。『らくるーと』ではGoogleやMicrosoftのカレンダーと同期し、空き時間を抽出、候補者側の選択も自動化できます。

さらにZoomのURLも自動生成し、即座に案内が可能です。この機能の効果を具体的にお話しすると、A社さまでは選考申し込みから一次面接の予約確定までの時間が大幅に短縮され、日程はボタンひとつで提示できるようになり効率が大幅にアップしました。また、B社様では複数のナビサイトを管理していた煩雑な業務が一元化され、採用業務の工数が半分になったという成果も出ています。

—「LINE連携」も大きな特長ですね。これを標準機能として提供されている背景には、どのような狙いがあるのでしょうか?また、導入企業さまや候補者の方からの反響はいかがですか?

政平さん

先ほどもお話ししましたが、今の就活生はメールや電話を使わず、LINEなどSNSが主流です。LINEを標準機能とすることで、候補者と企業の間の距離をぐっと縮めることができます。実際、「企業からLINEで連絡が来ると親近感が湧く」「返信が楽で助かる」という声が学生から多く寄せられています。

また、採用担当者からは「既読が分かることで安心できる」「メッセージの送信漏れが減った」と好評です。LINEで動画を送ったり、年賀状代わりの画像を送る企業さまもおり、企業らしさを表現できるツールとしても活用されています。

労務SEARCH編集部:既読が分かる安心感は、企業にとっても候補者にとっても大きなメリットですね。距離感がぐっと縮まるのが想像できます。

—採用DXのもう一つの柱は「データ活用」だと思います。『らくるーと』の分析機能を使うことで、「勘と経験」に頼っていた採用は、どのように「戦略的な採用」へと進化するのでしょうか?採用担当者がまず注目すべきデータや指標があれば、アドバイスをお願いします。

政平さん

データを活用する最大の意義は「なにを改善すれば良いかが見える化できる」点です。『らくるーと』では、歩留まりや応募経路別の効果測定など、採用の各フェーズごとのデータを細かく可視化できます。

たとえばA社さまの場合、説明会から選考への移行率が50%ほどで課題を感じていらっしゃいましたが、データ分析により離脱要因を特定し、らくるーと導入後は説明会後の選考申し込み件数が30件程増加、移行率も約20%向上しました。LINEでのやり取りの反応率を見れば、コミュニケーション方法の改善点も見えてきます。

まずは母集団形成から内定までの各歩留まり率を押さえること、それが戦略的な採用の第一歩だと思います。データ活用と聞くと、「難しそう」という声をよくいただきますが、『らくるーと』は難しいデータ分析は不要で、画面を見れば離脱率などが一目で分かる設計になっています。中小企業さまでもすぐにご活用いただけます。

労務SEARCH編集部:「見える化」ができることで課題の所在が明確になり、改善への第一歩が踏み出せるんですね。中小企業にも優しい設計という点も心強いです。

—採用活動では多くの個人情報を取り扱いますが、セキュリティ面で特にこだわっている点や、お客さまが安心して利用できるための取り組みについて教えてください。

政平さん

採用はまさに個人情報の宝庫です。だからこそ『らくるーと』では、ISMSの取得をはじめ、厳格な情報管理体制を敷いています。また、全工程を自社社員が担当しており、開発からサポートまで外部委託に頼らないことで、情報流出リスクを最小化しています。さらに万一の障害に備えたバックアップ体制も構築し、安心してご利用いただけるよう徹底しています。

労務SEARCH編集部:セキュリティは採用DXの信頼性を支える根幹ですね。すべてを自社で完結されている点に、強い責任感と安全性を感じます。

—これから採用DXを始めたい、でもなにから手をつければ良いか分からない、という企業さまも多いと思います。そうした企業が「最初の一歩」として取り組むべきことはなんでしょうか?

政平さん

まずは「現状を知ること」からだと思います。自社の採用のどこに課題があるのかを言語化しない限り、ツールを入れても効果は出ません。歩留まりの状況や、候補者とのコミュニケーションがどこで止まっているかを洗い出すだけでも、大きな一歩です。また、いきなり大規模に始めるのではなく、小さく試せる無料トライアルやデモを活用し、現場の担当者が「使える」と感じるところから始めるのが成功の鍵だと思います。

労務SEARCH編集部:現場に合ったスモールスタートが成功の鍵なんですね。「最初の一歩」が明確になることで、ぐっとハードルが下がりそうです。

—最後に、日々採用活動に奮闘されている全国の経営者さま、人事・採用担当者さまへ向けて、メッセージをお願いいたします。

政平さん

採用は企業の未来を左右する非常に大事な仕事です。しかし今は人手不足で多くの方が疲弊しているのも現実です。採用管理ツールをうまく活用することで、少ないリソースでも大きな成果を出せる時代になりました。私たちはシステムを通じて、少しでも皆さまの負担を軽くし、「人と人とのつながり」に集中できる環境を整えたいと思っています。どんな企業さまにも必ず解決の道はあります。ぜひ一緒に、未来の採用を作っていければ嬉しいです。

労務SEARCH編集部:人材採用に正面から向き合うすべての企業さまへの、力強く温かなエールですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

▼サービスの詳細はこちら▼

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。

詳しいプロフィールはこちら