投稿日:

インタビュー近年、企業の業務効率化が進むなかで、社内の問い合わせ対応にもAI技術を活用する動きが急速に広がっています。特にバックオフィス部門では、同じような質問が繰り返されることによる業務負荷や、少人数体制での対応に課題を抱える企業が少なくありません。

そうしたなか、既存のマニュアルやFAQをアップロードするだけで簡単にチャットボットを構築できる、株式会社オプティムのAIチャットボット『OPTiM AIRES(オプティム アイレス)』が注目を集めています。

人手不足や属人化といった課題に直面する現場にとって、AIチャットボットはどのような解決策をもたらすのでしょうか。今回は、同社の荒川さんと青木さんに、問い合わせ業務の自動化についてお話をお伺いしました。

目次

—最近、社内の問い合わせ対応をAIで自動化する動きが広がっていますが、どのような背景やニーズから注目されるようになったのでしょうか?

荒川さん

人手不足と属人性の解決からDX化への試みが、中小~大企業問わず多くの企業で進んでいます。特にバックオフィス業務はシステム導入が進むことで、総務・経理や人事のDX化に焦点が当てられてきました。しかし、同じバックオフィスである情報システム部門まではまだまだDXの波が届いていませんでした。

また、近年のAI技術の発展で、AIツールに対して気軽に手に触れるようになり、業務のなかでの活用に関しても関心が高まってきています。情報システム部門のDX化とAI技術の進歩、この二つが組み合わさったことで、問い合わせ業務をAIに任せようという機運が高まっているのではないでしょうか。

—確かに、他の部門はDX化が進んでも、情報システム部門は取り残されがちかもしれませんね。

青木さん

弊社ではもともと、OPTiM Biz(MDM)やOptimal Remote(デバイス遠隔サポート)、OPTiM サスマネ(SaaS管理)といった、主に情報システム部門の方へ向けたDXサービスを展開しておりました。次の展開として、社内の問い合わせ業務が、彼らの業務のなかでも大きな割合を占めるという現実に向き合いました。

そのような背景から、情報システム部門の方々の更なる課題解決に向け、社内問い合わせの効率化を図るAIサービスの開発に着手しました。

—具体的に人手での問い合わせ対応には、どのような困りごとや手間があると感じますか?現場でよく耳にする悩みがあれば教えてください。

青木さん

• 一度回答した問い合わせでも、別の人から同じ質問が何度も来る

• 業務マニュアルを作ってもなかなか見てもらえない、活用できていない

• 少人数体制のため、残業や休日対応が多数発生してしまう

• 人数を増やしても新たに教育の工数がかかる

といったお声を良く聞きます。

—『OPTiM AIRES』では、どのようにして社内の問い合わせ業務を自動化しているのですか?しくみや流れについてわかりやすく教えてください。

青木さん

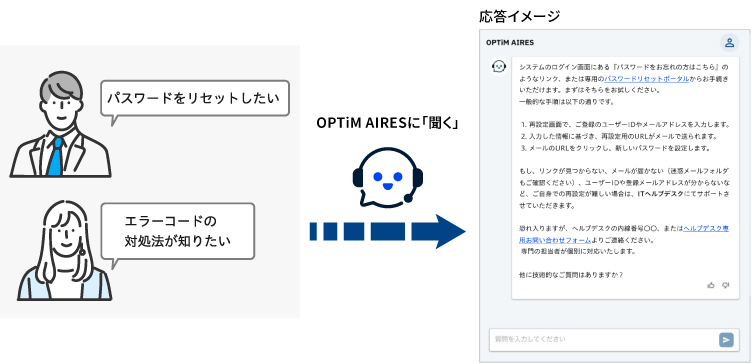

社内の問い合わせ業務で利用する場合は、社内情報を登録したチャットボットとしてOPTiM AIRESを構築していただき、それを社員の方がアクセスしやすい場所に設置していただくという流れになります。

チャットボットの構築方法はとても簡単で、チャットボットに答えさせたい情報のFAQや、社内の既存マニュアルなどのドキュメントをOPTiM AIRESにアップロードするだけですので、最短で5分程度で完了します。

—技術的なハードルが低いというのは、導入を検討する企業にとって大きなメリットですね。

青木さん

たったこれだけで情報システム部門やその他バックオフィス部門の社員に代わって社内情報を回答してくれるチャットボットが完成し、業務マニュアルにあるような基本的な質問や、担当者の対応が必要ない一次対応を自動化することができます。

—自動化を進めるにあたって、最初に企業側がやっておくべき準備や進め方のコツがあれば教えてください。

荒川さん

チャットボットに登録する情報として、既存のマニュアルやFAQなどの準備があるとスムーズに始められると思います。テキスト形式のマニュアルやFAQがあれば最適ですが、たとえそれらがなくても、今社内にある情報でどんなものが使えそうか、どのようにすれば使えるようになるのか、といったところから相談に乗らせていただきますのでご安心ください。

—実際に『OPTiM AIRES』を使って、社内対応の手間を減らすことに成功した事例があれば、導入前の状況・変化・効果を教えてください。

青木さん

OPTiM AIRES は2025年1月にサービスを開始し、現在はトライアル利用をメインにおこなっております。また現状は、社員に向かってチャットボットを公開する「社内向け」と、公開している自社HPなどに設置し、一般のお客様向けに公開する「社外向け」用途でのお問い合わせが半々となっています。

このように、OPTiM AIRESは当初、情報システム部門のDX化を目指し開発しておりましたが、その構築の手軽さからBtoC向けの小売業やネットワーク業など多岐の業種からもお声をいただいており、ニーズに応えています。

—業種や会社の規模によって、よくある問い合わせ内容や自動化のやり方に違いはありますか?

青木さん

バックオフィスでの利用であれば、業種にかかわらず社内手続きや規定に関する問い合わせが多いです。ほかにも、製造業でご活用いただいているお客様ですと、製造機械についてのお問い合わせが多いなど、どのような問い合わせに活用するかによって傾向は変わってきます。

—実際に使っている現場の方からは、どのような声が届いていますか?印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

青木さん

今までの「探す」という作業が「聞く」に変わりました、というお客様の声が印象的でした。今までであれば、社内マニュアルや規定を検索した上で該当文章を読む必要がありました。検索ワードも文章内で使用されている単語でないとヒットしないなど、煩雑なことが多かったようです。

しかし、AIチャットボットが相手だと、多少の文章や単語の揺らぎはAIが解釈してくれて、適切な情報を引き出してくれます。より自然な口語の入力で欲しい情報が手に入るのは、探しやすさに直結したと言います。

—AIを使った問い合わせ対応をはじめるとき、うまくいかない原因になりがちなポイントがあれば教えてください。

荒川さん

多くの企業がAIチャットボットの導入効果を「正答率」で測ろうとしています。しかし、この指標を単純に用いることには注意が必要です。チャットボットが誤答を返す場合、その原因は大きく2つのケースに分類されます。

一つは「知識不足による誤答」です。これは、チャットボットの知識ベースやトレーニングデータに必要な情報が存在しないケースです。この場合、お客様側で適切な情報を追加することで改善が可能です。たとえば、新商品の情報や最新の社内規定などを知識ベースに追加することで、正確な回答ができるようになります。

もう一つは「処理ロジックによる誤答」です。これは、必要な情報を持っているにもかかわらず、適切に回答を生成できないケースです。この場合、プロンプト設計や回答生成の仕組みに問題があり、AIチャットボットを提供するベンダーと協力して技術的な改善が必要となります。

—正答率だけを見ていても根本的な改善にはつながらないということですね。

荒川さん

単純な正答率だけでなく、誤答の原因を適切に分類して評価することが重要です。たとえば、誤答の90%が知識不足によるものであれば、知識ベースの拡充という明確な改善策を立てることができます。自社で対応可能な領域と、ベンダーの支援が必要な領域を明確に区別することで、より効率的な改善が可能となります。

OPTiM AIRESは運用開始後も伴走型サポートをご用意しており、精度改善につきましてもお困りの際はいつでもご相談いただける体制を整えています。

—AIが間違った答えを返してしまうリスクを防ぐために、御社ではどのような工夫をされていますか?

荒川さん

LLMが生成する回答のなかで、実際には存在しない事実を含む「ハルシネーション」問題は、生成AIの活用における大きな課題です。

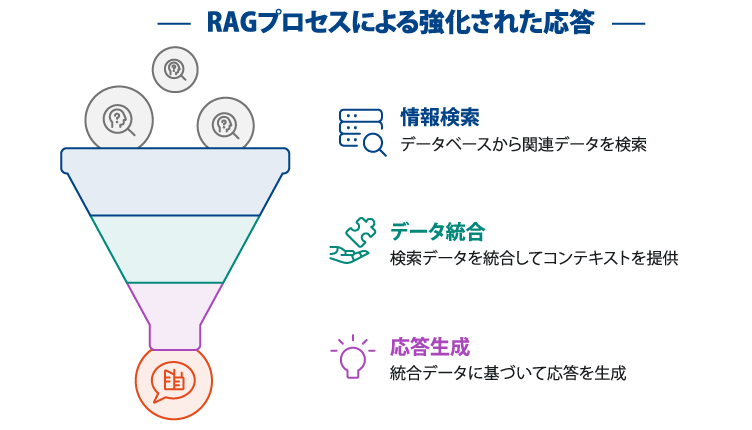

OPTiM AIRESではRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)という技術を用いています。情報検索と生成AIの能力を組み合わせた技術を指します。ユーザーの質問に応じて、データベースから関連情報を検索し、それを基にAIが回答を生成します。

—RAGという技術名は初めて聞きましたが、データベースを参照して回答するということですね。

荒川さん

簡単に言うと特定のデータを参照してAIが回答を作るように仕向ける技術です。これによって登録されたデータの内部のみからAIが回答を作るようになるため、誤答を少なくすることができます。

また、生成された回答には、参照先を常に明記しているため、AIがどの文章を基にして回答を作成したか根拠が明確になり、正確性の担保も可能です。OPTiM AIRESでは独自にチューニングしたRAGを使用していると同時に、お客様の用途に合わせてのチューニングも可能になっています。

—社内の問い合わせ対応以外でも『OPTiM AIRES』が役立った例があればご紹介ください。

青木さん

たとえば特定の業務に関して膨大なマニュアルやFAQなどがある場合にも、ナレッジ検索ツールとしてもお使いいただけます。製造業でご利用いただいているお客様の事例がそれに近いです。

また、先に挙げた「社外向け」の用途のように、製品のLPなどのWebサイトにチャットボットを埋め込むことも可能で、お客様の顧客向けに展開するチャットボットとしてもご利用いただけます。

—導入にかかるコストと、得られる効果のバランスをどのように考えればよいでしょうか?社内で説明するときのポイントがあれば教えてください。

荒川さん

イニシャルコストとランニングコストを考えた場合、AIチャットボットの場合だと「初期設定」と「メンテナンス」にかかる人手のコストが無視できません。一般的にFAQの登録のみのチャットボットサービスの場合、サービスへ登録するためにFAQを作り直したり、内容に更新があった場合は更新したり、など導入時の初期設定やメンテナンスに新たな手間が必要になってしまいます。

OPTiM AIRESの場合は、既存のドキュメントなどの任意のデータをアップロードするだけですので、マウス操作だけで完了し、初期設定にはほとんど工数がかかりません。メンテナンスの際も、データをアップロードしなおすだけです。

既存のマニュアルがない場合、Webクローリング機能も持ち合わせております。サイトのURLを入力するだけで、サイト内の情報をAIの回答の参照情報として登録することが可能です。URLの登録の場合、OPTiM AIRESが定期的にHPの更新内容を確認しにいくため、メンテナンスも不要です。

青木さん

サービスの利用コストも月額5万円から十分な容量を利用いただくことが可能になっていますので、費用対効果を得やすくなっていることもポイントです。

—少人数のチームや、忙しいバックオフィスでも取り入れやすくするための進め方や工夫があれば教えてください。

青木さん

手軽に5分ではじめることができるのがOPTiM AIRESの強みになっておりますので、まずは社内のお問い合わせでお困りの際はお気軽にお問い合わせいただけると嬉しいです。

—今後、社内の問い合わせ業務はどのように変わっていくと思いますか?御社ではこれからどういった取り組みを予定されていますか?

青木さん

問い合わせ業務にとどまらず、AIはこれからもさらに業務の自動化や代行をしていく時代になっていくと思います。しかし、どこまで行っても人にしかできない業務というものはあり続け、AIと人との分業が進んでいくと考えています。

我々は今後も、手軽に業務の自動化を可能にするUXを提供し続け、サービスのセットアップやメンテナンスも自動化していき、弊社のサービスを通じて、お客様が本来取り組むべきコア業務に集中できるような価値を提供してまいります。

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。

詳しいプロフィールはこちら