更新日:

インタビューマイナビが独自に開発した備品の再利用プラットフォーム「マイカリ」。全国49拠点を巻き込む大規模プロジェクトは、社員の“もったいない”という素朴な声から始まりました。本記事では、その誕生秘話から、内製開発の工夫、組織文化の変化までを深掘り。現場起点のボトムアップDXが、いかにして全社を巻き込む仕組みへと成長したのか——そのリアルな軌跡に迫ります。

目次

—「もったいない」という現場の声から具体的なツール開発に至るまでの経緯を教えてください。最初のアイデアはどのような場面で、どなたから出てきたのでしょうか?

野地さん

弊社は全国に拠点を構えており、人事異動や拠点の再編・移転などが定期的に行われています。その際、まだ使える備品が山積みになって廃棄される様子を目にすることがあり、「もったいない」という声が現場から自然と上がっていました。

私自身も、以前所属していた部署で、備品を購入した直後に「隣の部署に余っていたのに」ということがあり、部署間での情報共有ができていないことに課題を感じていました。

そこで、部署を超えて“譲り合い”ができる仕組みを作ることで、モノを循環させながら社員同士の協力関係も育てられるのではないかと考えました。

「マイカリ」は、そうした“もったいない”の声と現場の実感から生まれた、DX×サステナブルのボトムアッププロジェクトです。

—社内で「備品の重複発注や廃棄」という課題は、具体的にどの程度の規模やコストになっていたのでしょうか?

野地さん

定量的な調査は初期段階では行っていませんでしたが、「会議用カメラ」「スピーカーフォン」「PC用マウスやイヤホン」「USBハブ」など、日常的に必要な備品で重複購入が起きていました。

別の部署に余りがあっても見えない状態で新規に発注してしまうこともあり、結果としてコスト・保管スペース・環境負荷の面でロスが発生していました。

こうした現場の課題意識をもとに、総務や経理などの管理部門と連携し、「環境にも経費にもやさしい仕組み」をゼロコストで実現することを目指しました。

—どのようにして部門を超えたメンバーを集め、プロジェクトチームを組成したのでしょうか?

野地さん

2024年5月、社内コミュニケーションプラットフォーム「Microsoft Viva Engage」で「“もったいない”を減らす仕組みを一緒に作りませんか?」と投稿したところ、共感した社員が次々に参加を表明。最終的に9部門・20名以上のメンバーが集まりました。

部署や職種、役職、拠点の垣根を越えて“共感”を軸に動いたことで、トップダウンではなく現場発の推進力が自然に生まれたのが特徴です。

「仕組みを作る」だけでなく、「文化を育てる」。マイカリは、そんなボトムアップの象徴的な取り組みとなりました。

—経営層や管理職からの理解を得るために工夫した点はありますか?

野地さん

マイナビグループには、「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」というパーパスがあります。私たちはそのパーパスに「循環する仕組みで“未来が見える”社会を社内から実現する」という想いを重ね、経営層や管理職にも丁寧に説明を行いました。

一部で「運用負担が増えるのでは」という懸念もありましたが、“誰かの余りが誰かの助けになる”というシンプルな理念と、追加コストゼロの設計を明示することで、共感と理解を得ることができました。

—通常業務と並行してプロジェクトを進めることになったかと思いますが、メンバーの稼働時間の確保や社内調整はどのように行いましたか?

野地さん

開発は社内のデジタルテクノロジー戦略本部の内製チームに相談し、各メンバーが得意領域を活かして要件定義・ルール設計・運用確認を分担しました。

短いサイクルで改善を重ね、「動かしながら磨く」スタイルで進行。「仕事の合間に行うプロジェクト」ではなく、“現場をより良くする仕事の一環”として自然に定着したことが成功の要因でした。

—完全内製化を選択した理由と、そのメリット・デメリットについて教えてください。

野地さん

ボトムアップ型のプロジェクトであるため、スピード感とコスト抑制が必要でした。既存のMicrosoft 365(SharePointなど)を活用すれば追加投資が不要で、社内で完結できる環境が整っていたため、内製で進めることを即決しました。

〈メリット〉

– 開発コストがほぼゼロ

– 社員がすぐ利用でき、導入ハードルが低い

– 自社運用のためフィードバックを即反映できる柔軟性

〈デメリット〉

– デザインやUIの細部に制約がある

ただし、「シンプルで誰でも使える」ことを優先した結果、継続性のある運用を実現できました。

—Microsoft SharePointをプラットフォームとして選択した理由は何ですか?

野地さん

マイナビ社員のほぼ全員が利用しているプラットフォームであり、新システム導入による負担を避けられることが大きな理由です。

また、カスタマイズ性と管理面のバランスが良く、セキュリティや認証も既存の仕組みで完結するため、IT部門・管理部門双方にとって安心して使える基盤でした。

—「社内ルールや事業部ごとのニーズに対応した仕様設計」とありますが、具体的にどのような要件定義や調整を行いましたか?

野地さん

各部門で備品の管理ルールが異なり、「誰が申請し、承認し、引き渡すか」というフロー設計に時間をかけました。

「共通化」と「柔軟性」のバランスを探りつつ、現場が自走できるシンプルなルールに落とし込むことを意識しました。

また、利用を楽しくするためにキャラクター「やどきゃり」やロゴを制作。“真面目なDX”に温かみを加えることで、自然と社内に浸透しました。

—試験導入では都内3拠点を選ばれた理由と、その期間中の気づきを教えてください。

野地さん

社員数が多く、多様な職種が集まる竹橋・銀座・新宿の3拠点を選定しました。利用者の声を集めながら改修を重ねた結果、“探す楽しさ”や“譲る喜び”が行動のモチベーションになることが分かりました。

単なる備品の受け渡しを超え、社員同士のコミュニケーションのきっかけにもなっています。

—100件以上の取引が成立したとのことですが、利用促進のために実施した施策は?

野地さん

社内説明動画やマイナビ公式noteでプロジェクトの背景や意義を発信しました。社内イントラネットでは定期的に利用促進のお知らせを掲示し、継続的な認知向上を図りました。

お知らせ欄への告知の際や、社内説明動画でもキャラクター「やどきゃり」やロゴを活用し、親しみやすさを演出しながら、見た瞬間に“マイカリ”と分かる工夫を凝らしました。

—備品の管理や発送の運用はどのように工夫されましたか?

野地さん

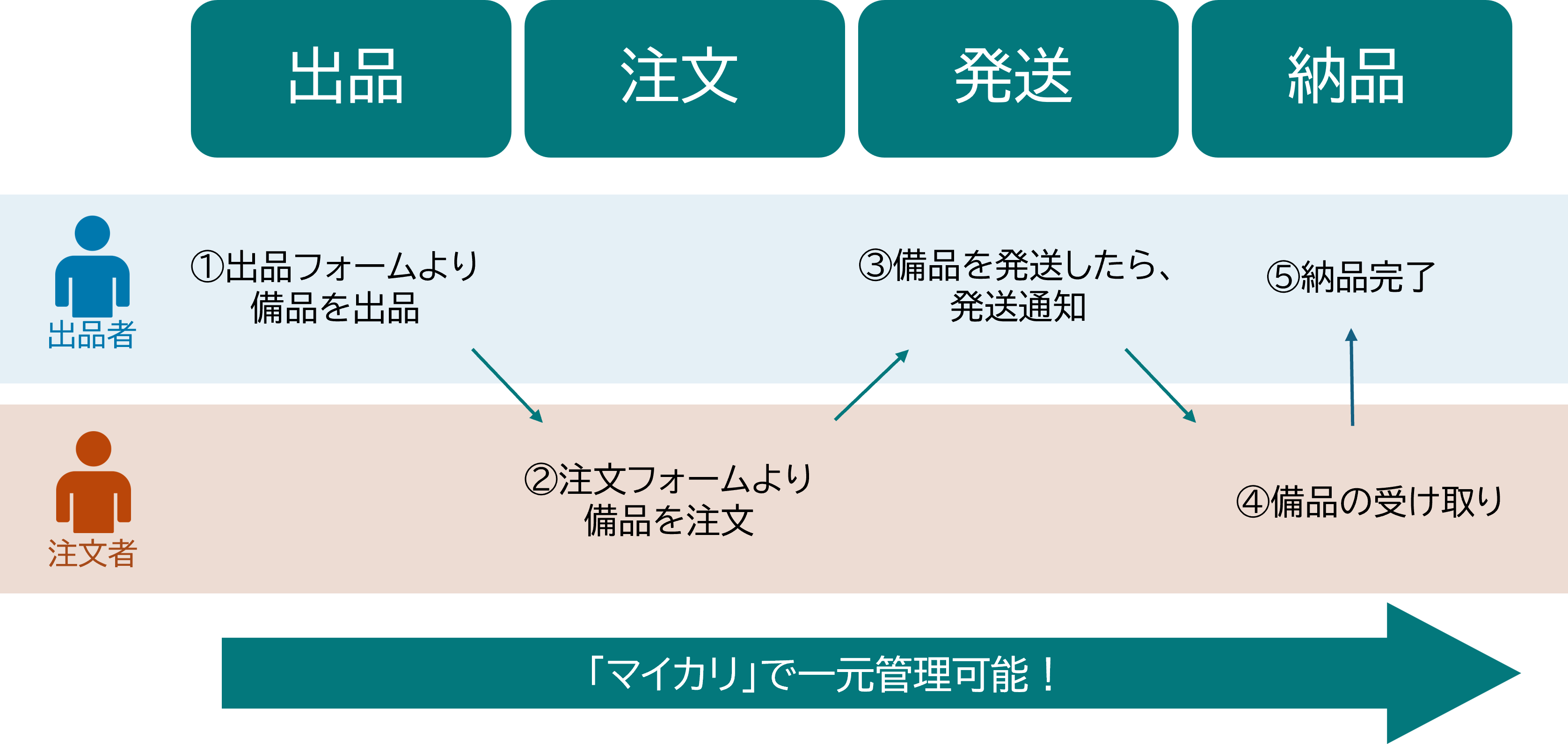

受け渡しは原則として社内便を利用し、各拠点で柔軟に対応できる運用としています。在庫状況はSharePoint上でリアルタイムに更新され、総務部門の管理負担を軽減しつつ、社内全体での可視化と透明性を実現しました。

シンプルな仕組みを整えたことで、“使われ続ける仕組み”として定着しています。

—定量的な成果や今後の目標値について教えてください。

野地さん

試験導入期間中に約200件の登録・100件超の取引が成立。備品の新規購入費用や廃棄コストを抑制し、経費面・環境面の双方で明確な成果が得られました。

また、全社展開後の目標値は以下の通り設定しています:

– 同一拠点内でのシェア件数:年間100件以上の継続

– 拠点間でのシェア件数:30〜50件の新規成立

社員同士の“譲り合い”が自然に生まれる文化の定着を目指しています。

—今後の展望や社内横展開の可能性はありますか?

野地さん

2025年10月に全国49拠点への展開を完了しました。今後は、利用者の声をもとに機能追加なども都度検討し、改善を重ねながら、社内外の環境活動と連動した発信や、社内コミュニケーションの活性化にもつなげていきたいと考えています。

現時点では他の社内DX施策への横展開の予定はありませんが、「マイカリ」の全国展開を通じて得られた知見や運用ノウハウは、今後の社内施策に活かせる可能性があると捉えています。

—他社が取り組む際、最初の一歩としてどんな方法がおすすめですか?

野地さん

まずは“完璧を目指すより、小さく始める”ことを意識するのがおすすめです。「自部署内で余っているものを共有してみる」など、限定的な範囲で試すことが第一歩になります。

また、「なぜやるのか」という目的をチーム内で共有することも大切です。ツールやルールよりも、まずは“共感”から。小さく始めて、大きく育てる——現場の声を信じて動くことが、最も大きな推進力になります。

—組織内の副次的な変化やコミュニケーションの効果はありましたか?

野地さん

備品の受け渡しをきっかけに「ありがとうございます」「助かりました」といった感謝の言葉が自然と交わされ、職場の雰囲気がよりオープンで前向きになったと感じています。

また、「マイカリ」は、異なる部署や職種のメンバーが協力しあい、年次や役職に関係なく意見を出し合って生まれたボトムアップ型のプロジェクトです。

現場からの小さなアイデアが組織を動かすという成功体験が、全社員の意識の変化にもつながっていってほしいと思います。

「循環」はモノだけでなく、想いと挑戦の文化にも広がっていく。それこそが「マイカリ」の存在意義であり、これからの組織づくりのヒントになると感じています。