産休の主なルール

- 本人が希望する場合、出産予定日の6週間前から休みに入れる(双子以上なら14週間前)

- 出産後は、必ず8週間休む

投稿日:

労働保険(労災保険/雇用保険)働くうえで欠かせない『労働基準法』。名前は聞いたことがあっても「なんとなく難しそう…」と感じていませんか?

実は、労働基準法は、私たちの働き方や職場のルールを守るためにとても大切な法律です。働くうえで「この働き方って普通?」と疑問に思ったとき、その"モヤモヤ"は法律の視点から解決できることがたくさんあります。知らないままでは"損"することも。

そこでこの記事では、働く人が最低限知っておきたい「労働基準法」の基本内容を、図解とやさしい言葉で解説してみました。

社会で働き始めると、よく耳にする『労働基準法』という用語。労働基準法とは「働く人を守るためのルール」です。会社と労働者は対等な関係ですが、実際には会社に従わなければならない状況もあります。しかし、仕事=会社のルールに従うことではありません。

会社と労働者が対等でいるために「これだけは絶対に守らなければならない」という最低限のルールを定めているのが、労働基準法です。

最低限のルールであるため、企業はこれよりも悪い条件で従業員を働かせることはできません。

スポーツにもズルをしたり、怪我人がでたりすることを避けるためにルールがありますよね。仕事の世界にも、働く人がひどい目に合わないように決められたルール(労働基準法)があるのです。

もし労働基準法がなかったら、どのような社会になってしまうのか想像してみましょう。たとえば労働基準法では、労働者の給料や働く時間、働く条件などのルールが定められています。

など、働く人を法律で守れない社会になってしまいます。

つまり、労働基準法は「働くすべての人を守る法律」です。これって違法では?と思ったら、一度、労働基準法の内容をチェックしてみましょう。

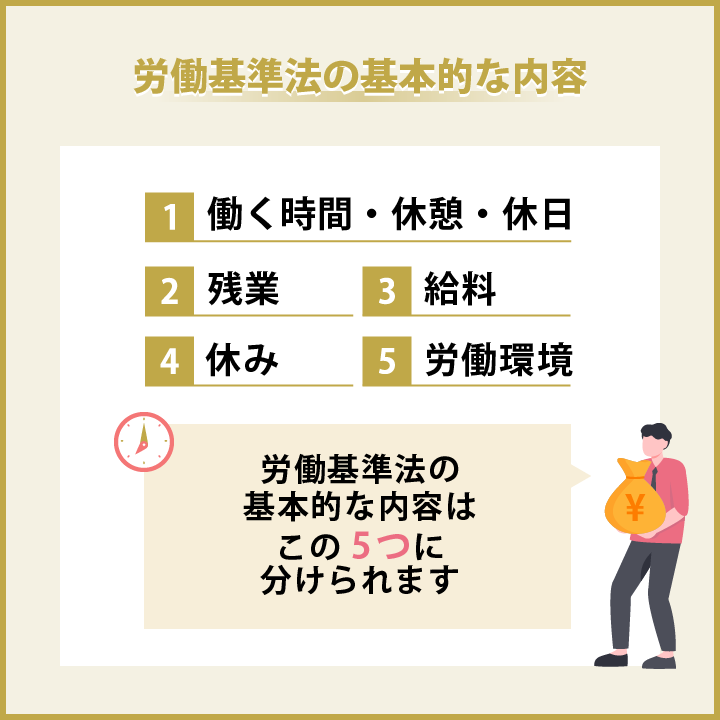

労働基準法の基本的な内容は、①働く時間・休憩・休日 ②残業 ③給料 ④休み ⑤労働環境 の5つに分けられます。

ここからは、これらに関する決まりを見ていきましょう。

まずは、労働者が働く時間、休憩、休日のルールについてです。

会社に勤めて働く人は、何時間でも仕事していいわけではありません。労働基準法で、適度な休憩や休日をとらなければいけないことが決まっています。原則として「1日8時間・週40時間」です。これを超えて働く場合は、”残業”になります。

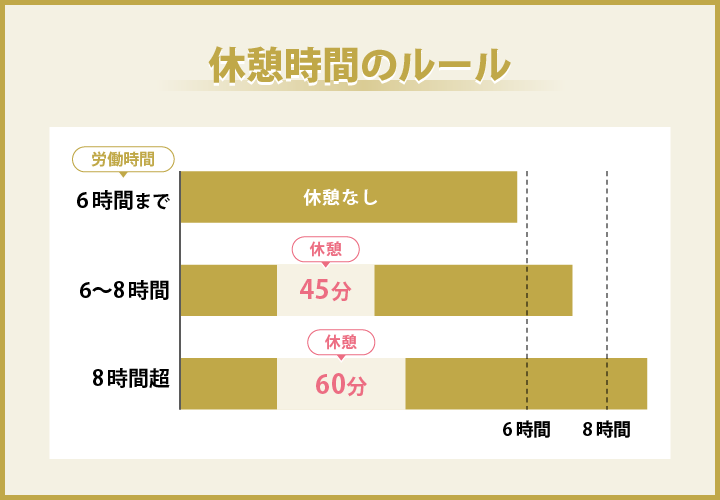

そして、長い時間働く場合は、仕事の途中で休憩をする時間が決められています。働く時間によって休憩の長さも変わり、働く人が仕事をしやすくなっています。

具体的には、6時間を超えて働いたら45分間の休憩、8時間を超えて働いたら1時間の休憩をとらなければいけません。働く時間が6時間を超えない場合は、休憩をとる必要はありません。

たとえば、朝9時から夕方5時まで(8時間)働く人は、45分以上の休憩をとることができます。この場合、休憩をとる時間はお昼の12時頃から1時間、昼食をとるスタイルが多いでしょう。しかし、会社によって休憩の時間が違うケースもあります。「お昼に1時間まるごと休む」ところもあれば「30分ずつ2回にわけて休む」ところもあります。

休憩は「しっかり休むための時間」です。そのため、この時間に働く必要はありません。上司などから「休憩中でも電話に出てね!」や「ちょっとだけこの仕事を頼みたい!」と言われたら、それはルール違反(労働基準法違反)になります。

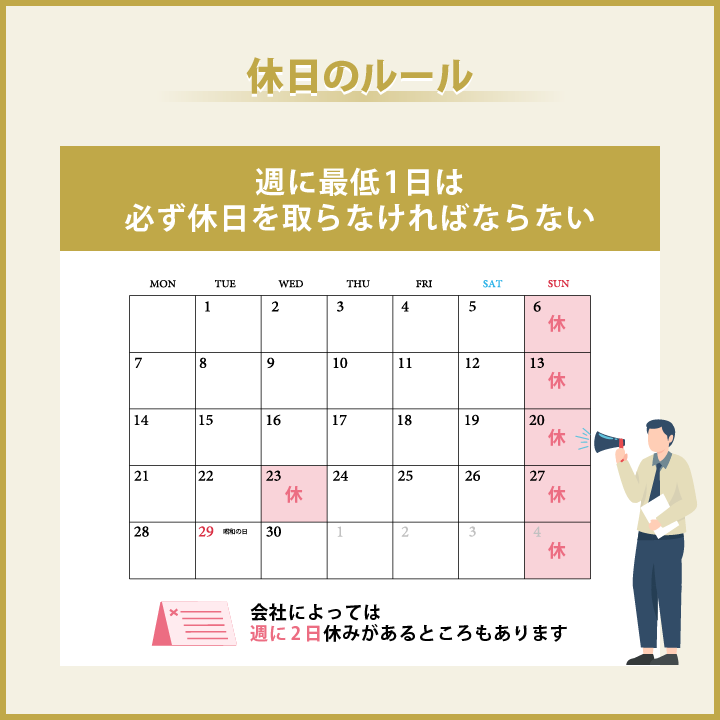

さらに、週に最低1日は必ず休日をとる必要があります。最近は、多くの会社で週休2日制が採用されています。

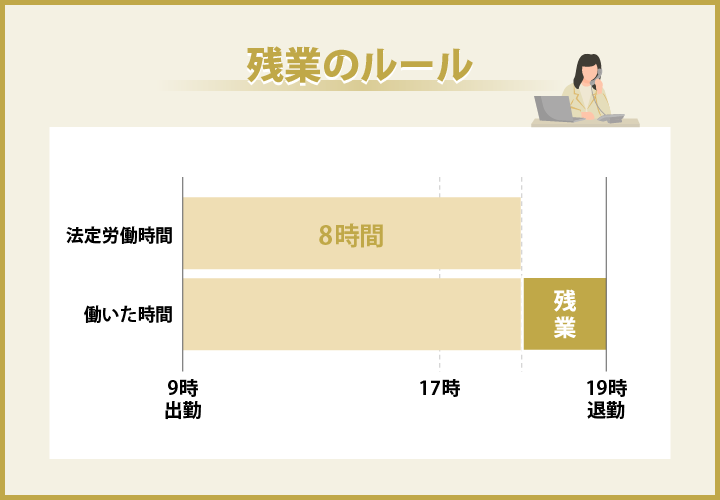

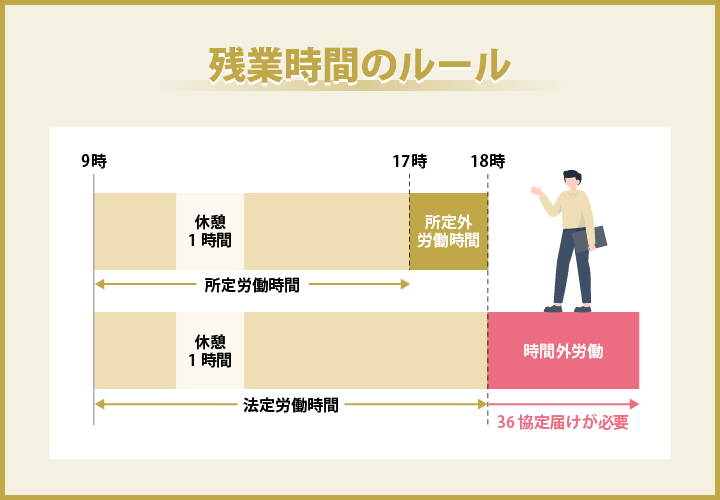

残業とは、決まっている時間よりも長く働くことを指します。たとえば、勤務時間が朝9時から17時までだったけれど、その後も仕事を続けて19時まで働いた場合は、2時間分の残業になります。

本来であれば、決まった時間の中で仕事を終わらせられるのがベストですが、ときどき会社の人から「今日はちょっと長く働いてほしい!」と頼まれることがありますよね。そんなときのために、残業のルールが決められています。

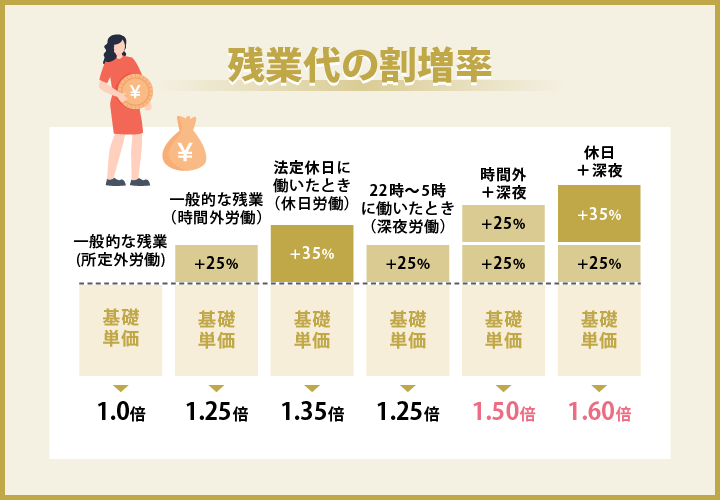

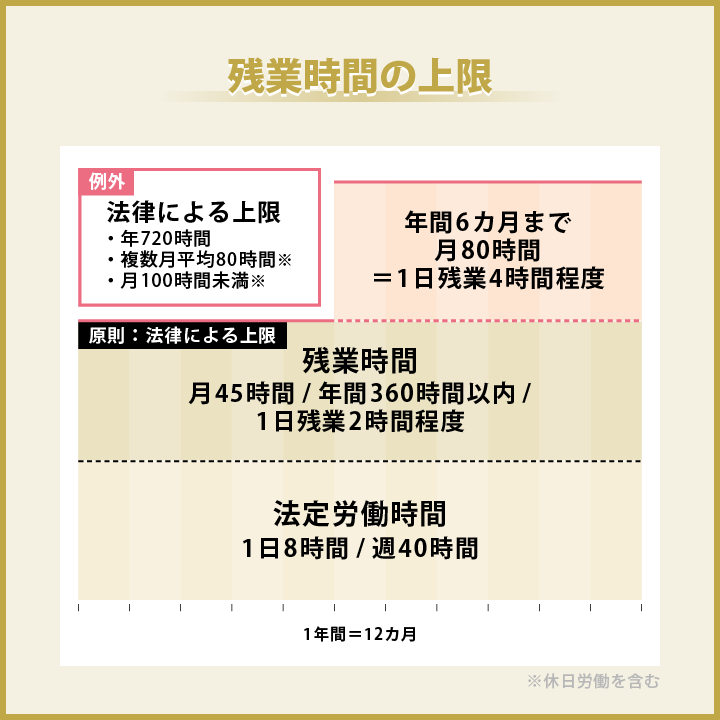

残業をしたら、いつもの給料よりも多くのお金をもらえます。これは「長く働いた分、報酬をもらうべき」というルールがあるからです。もらえる給料の増え方は以下のとおりです。

残業(1日8時間超えない部分「所定外労働」)→1.0倍の給料がもらえる

残業(1日8時間を超えたら「時間外労働」) → 1.25倍の給料がもらえる

法定休日に働いたとき → 1.35倍の給料がもらえる

夜22時~朝5時に働いたとき → 0.25倍の割増がもらえる

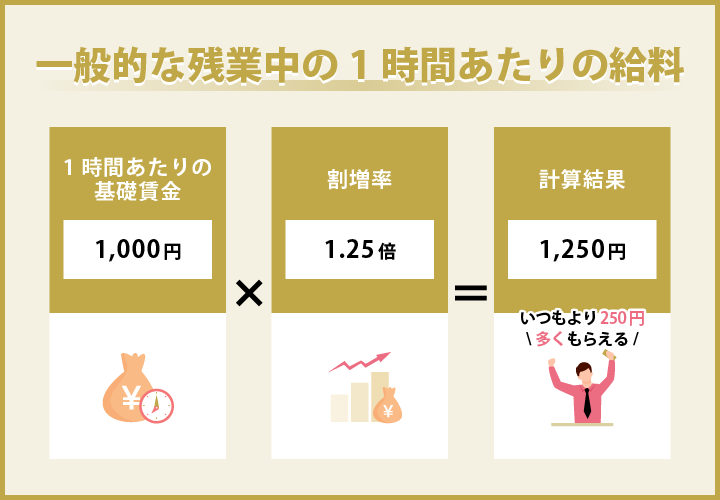

たとえば、普段は1時間あたり1,000円の給料をもらっている人が、残業を1時間した場合、残業中の1時間あたり給料は1,250円(1,000円 × 1.25)になり、いつもより250円多くもらえます。休日に働くと、このお金(残業代)はさらに増えます。

残業も働く時間と同じく、好きなだけやっていいわけではありません。もし、1日8時間・1週間で40時間よりも長く従業員に働いてもらう場合には「36(サブロク)協定」という特別な取り決めを、会社と従業員の間で結ぶ必要があります。

しかし、この36協定を結べばどれだけでも残業をしていいわけではなく、法律で上限が決められています。その理由は、長く働きすぎると疲労がたまり、従業員が健康を損なうリスクがあるからです。そのため残業時間にも上限があります。

もし「残業をしたのに、いつもと同じ給料しかもらえない!」ということがあったら、それは労働基準法違反にあたります。会社の人事や経理担当者に残業代について聞いてみましょう。

それでも残業代が支払われなかった場合、上司に相談したり、労働基準監督署や労働組合などの社外の人へ相談したりすることが必要です。

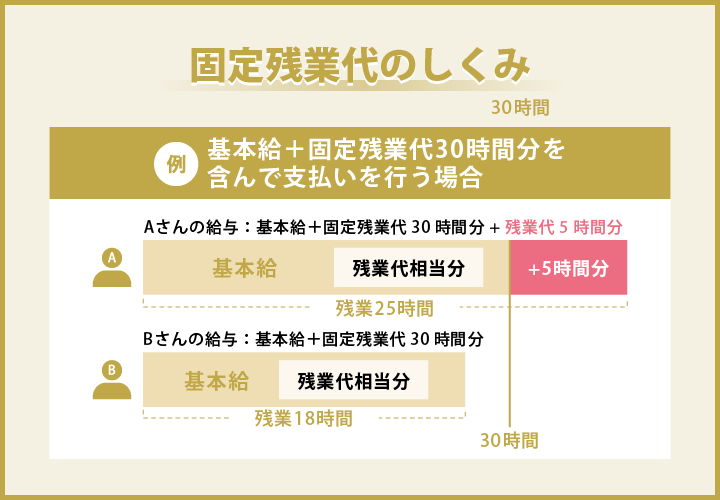

残業代には『固定残業代(みなし残業)』という仕組みがあります。これは、あらかじめ「○時間ぶんの残業代」を給料に含めておくという方法です。

たとえば、月の給料が30万円と決まっている人がいたとします。そして、その30万円の中には、残業を30時間分したと考えて、そのお金も含まれていることがあります。これが固定残業代(みなし残業)と呼ばれるしくみです。

もし30時間よりもっと長く残業をした場合は「それ以上の残業代をちゃんともらえるか」をチェックしましょう。固定残業代がある会社で仕事をするときは、なんとなくそのままにしないで、自分のお給料のしくみをちゃんと知ることが重要です。入社前に下記の点を確認しましょう。

給料とは、働いた分だけもらえるお金のことです。労働の見返りとしてお金を受け取ります。働いた人が困らないように、給料の支払いには

というルールが法律で守られています。これは法律で決められていることなので、どの会社でも守らなければいけません。

会社は、働いた人に直接給料を渡すことが決められています(直接払いの原則)。また、原則、現金で支払う必要があります(通貨払いの原則)。しかし現在は、本人の同意を得ていれば銀行振込も広く認められており、ほとんどの会社が銀行に振り込む方法を使っています。

さらに2023年からは、PayPayや楽天ペイなどのキャッシュレス決済口座への振込(賃金のデジタル払い)も一部解禁されました。

給料は、毎月1回以上、決めた日にちに支払うことになっています。たとえば「毎月25日払い」や「月末払い」というように、会社ごとに決まりがあります(毎月1回以上・一定期日払いの原則)。会社の好きなタイミングで支払うことは認められていません。

また、基本給だけでなく「時間外手当」「深夜手当」「休日出勤手当」などの各種手当も原則、会社は翌月の給料とともに支払う義務があります。たとえ会社が経営的に困難でも、労働者が働いた分の給料を支払わないことは許されません。

会社は、働いた人が受け取るべきお金を全て支払わなければいけません(全額払いの原則)。たとえば「備品代」「制服代」「研修費」などを理由に、会社が勝手に給料を減らすのは違法になります。天引きしたい場合は労使協定の締結が必要です。

ただし、国民の生活を守るためのお金(税金・社会保険料など)は、法律の決まりであらかじめ給料から引かれます。所得税・住民税・社会保険料など以外の給料からの天引きは、原則できません。

「最低賃金」というルールがあり、どんな仕事でも、最低限もらえる給料の金額が決められています。最低賃金は、住んでいる地域などによって異なりますが、最低賃金以下の給料しか支払わないのは、最低賃金法違反となります。

違反すると企業には50万円以下の罰金が科されるため、年1回の最低賃金の改定タイミング(通常10月頃)は要チェックです。

働き続けると、心も体も疲れてしまいます。そのため労働基準法では「働く人はしっかり休みをとること」が決められています。これは、働く人の健康や生活を守るためのルールです。会社は、働く人にしっかり休んでもらう義務があり、休みがきちんと取れる環境は、従業員の働きやすさにもつながります。

先述したとおり、労働基準法では「1週間に1回以上の休み」をとらなければならないと決まっています。たとえば、毎週土日休みの会社もあれば、シフト制で週の途中に休みがある仕事もあります。変形休日制の場合は4週間に4回、休まなければいけません。

働き始めて半年がたつと「有給休暇」という休みを取れるようになります。これは、会社を休んでも給料が減らない特別な休暇です。

有給休暇の取得理由は、風邪をひいたとき、友人との用事があるとき、リフレッシュしたいときなど、理由はなんでも問題ありません。会社には「有給休暇をとったからといって不利益なことをしてはいけない」というルールもあります。

有給の付与日数は、働いた年数によって増えていきます。正社員の場合、最初に有給がもらえるのは入社から6カ月後です。この時点で「8割以上出勤していること」が、有給休暇が付与される条件になります。

その際にもらえる有給休暇の日数は10日分で、その後は、働いた年数に応じて1年ごとに少しずつ増えていき、最大で20日分まで増えます。たとえば以下のとおりです。

| 有給休暇の付与日数 | |

|---|---|

| 6ヵ月後 | 10日 |

| 1年6ヵ月後 | 11日 |

| 2年6ヵ月後 | 12日 |

| 3年6ヵ月後 | 14日 |

| 4年6ヵ月後 | 16日 |

| 5年6ヵ月後 | 18日 |

| 6年6ヵ月後 | 20日(上限) |

このように、長く働くほど多くの有給休暇がもらえる仕組みとなっています。なお、有給休暇は年に5日使わなければいけません。

たとえば、2025年4月に入社して半年が経ち、同年10月に10日間の有給休暇が付与された場合、2026年9月までに5日間の有給休暇を取得することが義務づけられています。

使わなかった有給休暇は次の年に繰り越しもできますが、時効もあります。有給休暇を使わずに溜めたままだと2年で消えてしまうため、注意をしましょう。

もし、決まっていた休みの日に出勤した場合は「代わりの休みを取る」か「いつもより多めの給料(割増賃金)をもらう」ことになります。これは「休みの日まで働いてくれたのだから、ちゃんと補償します」という考えです。

働く人には、病気やケガだけではなく、子供を産んだり育てたりするための休みをとる権利もあります。これは「産休(産前産後休業)」と「育休(育児休業)」と呼ばれる制度で、法律で決められている大切な仕組みです。

産休とは、出産前と出産後の一定期間、子供を産む女性が仕事を休める制度のことです。なるべく体の負担を減らして、安心して出産にのぞむために、次のようなルールがあります。

産休の主なルール

出産前は本人が希望すれば働けます。しかし出産後の8週間は、しっかり休んで体を回復させることが大事なので、基本的には働くことができません。

育休とは、子供が生まれたあと、両親が子育てに専念するために仕事を休める制度のことです。

育休の主なルール

育休を取っている間は、会社からの給料は出ませんが「育児休業給付金」というお金を、ハローワークから受け取れる仕組みがあります。このおかげで、収入がゼロになる心配を減らしながら、子供との大事な時間を過ごせます。

産休も育休も、法律でしっかり守られた制度なので、会社が取得を拒否することはできません。仕事を休むことで会社に迷惑がかかるかも…と心配する人もいますが、休むことは働く人の「権利」だということを覚えておきましょう。

また、産休や育休を取得したことを理由に、会社が「辞めさせる」「給料を下げる」などの不利益な扱いをすることも法律で禁止されています。

職場は、ただ働くだけの場所ではなく「安心して安全に仕事ができる場所」でなければなりません。そのためにも会社には、働く人の健康や安全を守るために環境を整える義務があります。これは、働く人の命や健康を守るための大切な決まりです。

会社は、働く人がケガや病気にならないように、職場の安全を守る必要があります。たとえば、高いところでの作業なら落ちないように安全対策をしたり、重いものを運ぶ仕事なら道具を使ったり、無理のない作業にすることが求められます。

また、照明や空調など、作業しやすい環境を整えることも会社の役割です。暗すぎたり暑すぎたり寒すぎたりする職場は、体にも負担がかかってしまいます。

「働きすぎ」は、心や体に大きな負担をかけるため、法律で制限されています。1日の労働時間や1週間の労働時間には決まりがあり、必要以上に長く働かせることはできません。また、会社は残業が多くなりすぎないように管理し、場合によっては医師の面談などもおこなう必要があります。

パワハラ(パワーハラスメント)やセクハラ(セクシャルハラスメント)などのハラスメントは、絶対にあってはならない行為です。どちらも相手を傷つけたり、働きにくい環境をつくってしまう要因となります。

会社には、こうしたトラブルが起きないような注意喚起や、ハラスメントについて相談できる窓口や担当者を決めておく義務があります。もし困ったときは、一人で抱え込まず、まずは信頼できる上司やその窓口に相談しましょう。話を聞いてもらい、どう対応するか一緒に考えてくれます。

もし「誰に相談したらいいかわからない」という場合は、人事や総務の担当者に確認するとよいでしょう。

もし社内で相談しづらい場合は、外部の相談窓口を利用することもできます。たとえば下記のような公的な窓口を利用すれば、無料で相談に乗ってもらえる場合もあります。

労働基準法には、働く人が安心して働けるように、さまざまな大切なルールが定められています。ルールに従って働けば、適切な給料が支払われ、過度な残業や休みの少なさを防ぎ、健康的な働き方を実現できるでしょう。もしルールを守らない会社があれば、それは働く人の権利を侵害することになります。

会社が労働基準法を守らず、違法な働き方を強いてきたり、不当な待遇をしてきたりする場合、決して一人で抱え込まないようにしましょう。まずは、自分が被害を受けていることを理解し、以下のような適切な相談先に連絡することが大切です。

もし社内に信頼できる上司や相談窓口があれば、まずはその担当者に話をしてみましょう。最近では、ハラスメントや不当な扱いについて相談できる窓口を設置している会社も増えています。社外の相談窓口を頼る前に一度、社内の相談窓口がないか確認してみるのがおすすめです。

社内で解決できない場合や、相談しづらい場合は、労働基準監督署や労働組合などの外部機関に相談できます。

労働基準監督署とは、労働法を守っているかどうかを監視している政府の機関です。労働条件に違反がある場合、匿名で相談することができ、必要な調査や指導をおこなってくれます。

対して労働組合は、労働者の権利を守るために活動している団体です。会社に労働組合がある場合は、労働組合に相談することで、問題解決のために交渉をしてくれる可能性があります。

労働基準法をしっかり理解していることは、働く上で非常に大切です。法律は、あなたの仕事の時間や給料、休暇など、基本的な働き方を守るためのルールです。これを知っていることで、自分の権利を守りながら、より健全な働き方をすることができます。

たとえば「このくらい仕方ない」と思って長時間働き続けたり、無理に残業を受け入れたりすることは、実は法律違反にあたる場合もあります。自分の権利を知らないと、知らず知らずのうちに損をしてしまうこともあるのです。

だからこそ、労働基準法を知ることは、働く人が自分の権利を守り、安心して働ける環境を作るために欠かせません。もし不安に感じることがあれば、早めに相談できる場所を見つけ、問題を解決していくことが大切です。

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。

詳しいプロフィールはこちら