アブセンティーイズムの主な測定手順

- 欠勤・病休データを収集:健康上の理由による欠勤・休職日数を、一定期間(1年や四半期)で集計します。

- 従業員数で割り、指標化:「平均欠勤日数=総欠勤日数 ÷ 従業員数」「年間欠勤率=欠勤者数 ÷ 従業員数」などの指標に変換します。

- 欠勤理由を分類:病気・メンタル不調・家庭事情などを区分しておくと、後の対策立案に役立ちます。

- コスト換算で経営的視点を加える:欠勤日数に1日あたりの平均人件費を掛けて「欠勤損失額」を試算します。

投稿日:

ニュース企業の生産性を左右するのは、従業員の「出勤率」だけではありません。たとえ出勤していても、心身の不調で十分に力を発揮できないケースがあります。

こうした状態を示す「アブセンティーイズム」「プレゼンティーイズム」は、健康経営の評価指標として注目されている概念です。特に、近年はメンタルヘルスやワークエンゲージメントへの関心が高まり、これらの数値を把握・開示する企業も増えています。

本記事では、アブセンティーイズムの意味やプレゼンティーイズムとの違いを、厚生労働省や公的機関の情報をもとにわかりやすく解説します。

目次

従業員の健康状態や働き方を評価する際、よく使われるのが「アブセンティーイズム」と「プレゼンティーイズム」という2つの指標です。

どちらも健康経営や労働生産性の可視化に欠かせない概念ですが、指す内容には明確な違いがあります。まずは、それぞれの定義と特長を整理して理解しておきましょう。

アブセンティーイズム(Absenteeism)とは、従業員が疾病・けが・メンタルヘルス不調・介護・家庭事情などを理由に勤務日数を欠く、または一定期間休職する状態を指します。

つまり「職場に来ないこと」によって生じる業務停止・生産力低下を意味し、企業が把握・対応すべき“見える損失”です。厚生労働省の「こころの耳」用語集では、アブセンティーイズムを次のように定義しています。

WHO(世界保健機関)によって提唱された健康問題に 起因したパフォーマンスの損失を表す指標で、健康問題による仕事 の欠勤(病欠)のことです。

この定義が示すとおり、単に従業員が休むという事象だけでなく、そこから派生する「パフォーマンスの損失」という視点が重要です。

1名が5日休んだ場合、休んだ5日分の労働力がゼロになるだけでなく、その穴を埋めるための残業・代替人員配置・納期遅延・顧客対応遅れなど、二次的・三次的なコストが発生します。

さらに、厚生労働省などが推進する「健康経営」「データヘルス・コラボヘルス」などのフレームワークにおいても、出勤停止や休職という事象は、企業にとって人的資本の流出・働き手減少・生産性低下といった構造的なリスクとして位置付けられています。

このように、アブセンティーイズムは「どれだけ休まれているか」という数量的な指標だけではなく、「休まれることでどれだけの業務・生産性に影響が出ているか」という視点で捉えることが、生産性改善・健康経営の観点から極めて重要です。

そのため、企業では欠勤・休職の発生件数・日数・原因を把握し、部門別・年齢別・職種別に分析したうえで、予防・早期対応体制を整えることが推奨されます。

プレゼンティーイズム(Presenteeism)とは、従業員が体調不良・慢性疾患・メンタル不調・疲労・睡眠不足などを抱えながら出勤してはいるものの、本来発揮すべき業務パフォーマンスが低下している状態を指します。つまり「休んではいないが、働けていない」状態を言います。

プレゼンティーイズムの厄介な点は、勤怠データ上「出勤している=勤務している」と判断されがちで、欠勤率などの指標上“正常”に見えてしまうことです。

しかしながら、実際には集中力低下、判断ミス、作業スピード低下、再作業の増加、チーム内における手戻り・品質低下などの被害をおよぼし、企業にとっては“見えない損失”となっています。

現代の日本企業が直面する「超高齢社会・平均年齢の上昇・労働人口減少」という構造的課題の中で、病気による欠勤だけでなく、働きながらの健康不全による生産性低下も大きな課題となっている

このように、プレゼンティーイズムは「休まない=安心」ではなく、「出勤していても成果が上がらない=リスクあり」という視点を企業に提示しています。

そのため、毎日出勤している従業員に対しても、定期的な健康アンケート、ストレスチェック、業務効率・エラーのモニタリングなどを組み込み、出勤状態と実際のパフォーマンスのギャップを把握することが必要です。

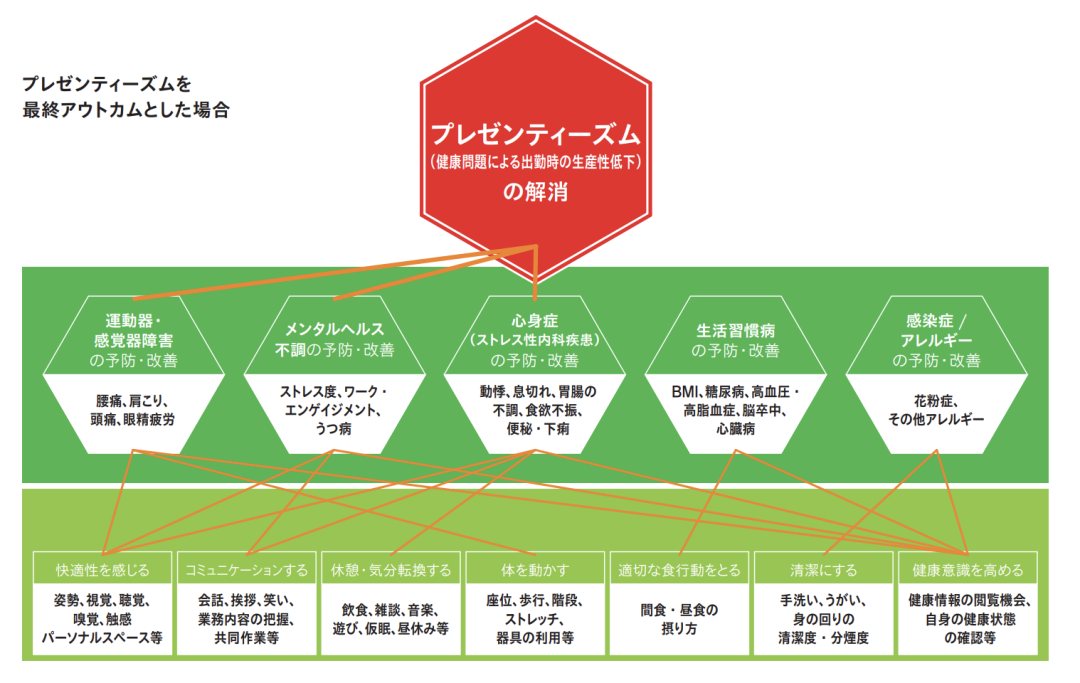

従業員の健康や生産性に影響を与える要因は、個人の体調や生活習慣だけでなく、職場環境・組織文化・制度設計など多岐にわたります。ここでは、アブセンティーイズムとプレゼンティーイズムそれぞれについて、主な原因と有効な対策を整理します。

アブセンティーイズムの主な原因は、身体的または心理的な健康不調です。厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、過労や職場ストレス、睡眠不足、運動不足、生活習慣病、メンタル疾患などが欠勤の上位要因とされています。

特に日本では「我慢して出勤」する文化が根強く、体調悪化を放置した結果、長期休職に至るケースも多く報告されています。

また、長時間労働やコミュニケーション不足、ハラスメントなどの職場環境要因も欠勤率を高める要素です。産業医科大学の調査では、職場の人間関係が良好な従業員ほど欠勤日数が少ない傾向が示されています。

アブセンティーイズム対策では、「不調の早期発見」と「再発防止」の両軸が重要です。具体的には以下のような施策が有効です。

また、経済産業省が提唱する「健康経営オフィスレポート」の考え方を導入し、物理的環境(照明・温度・休憩導線など)の改善を進めることも有効です。

プレゼンティーイズムの背景には、「体調が悪くても出勤せざるを得ない」文化や制度の問題があります。日本産業衛生学会誌の調査では、メンタル不調・慢性的疲労・睡眠障害・運動不足が最も多い原因とされ、特にメンタル面の影響が大きいと報告されています。

また、管理職の理解不足や「忙しさを美徳とする」職場文化も、体調不良を隠して働く風土を助長します。長期的には、軽度不調→生産性低下→欠勤→休職という悪循環を生み出し、結果的に企業全体の損失コストを押し上げます。

プレゼンティーイズム対策は、単なる健康指導ではなく、行動変容+職場文化改革の両面から進める必要があります。具体的には次のような手法が効果的です。

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」でも、職場全体での一次予防(未然防止)を重視し、管理職による早期対応と組織的ケアの仕組み化を推奨しています。

アブセンティーイズム(欠勤・休職)とプレゼンティーイズム(出勤中のパフォーマンス低下)は、どちらも企業の損失に直結するため、客観的な測定と継続的なモニタリングが不可欠です。

ここでは、それぞれを実際に測定・評価するための方法を紹介します。

アブセンティーイズムでは、従業員が病気やメンタル不調などで欠勤・休職することにより発生する「不在の損失」を表します。

横浜市立大学の研究によると、「気分が沈む」「眠れない」といった心身の不調によって、日本全体で年間約7.6兆円の経済的な損失が生じているとされています。

アブセンティーイズムの測定はシンプルですが、定義と集計範囲を明確にすることが重要です。

アブセンティーイズムの主な測定手順

このように、アブセンティーイズムは「休んだ日数」から測定できるため、比較的導入しやすい指標です。まずは現状把握の第一歩として欠勤データを整備することが重要です。

プレゼンティーイズムにおける経済的損失の規模はアブセンティーイズムより大きいとされており、健康経営の中核指標として注目が高まっています。

欠勤とは違い、外からは見えにくいため、組織的に測定しない限り損失が把握できません。そのため、企業ではさまざまなアンケート指標や生産性評価ツールを活用し、定量化・可視化を進めています。

経済産業省の資料を参考に、代表的なプレゼンティーイズム測定手法をまとめました。

| 測定方法名 | テキスト |

|---|---|

| WHO-HPQ(Health and Work Performance Questionnaire) | 世界保健機関(WHO)が開発した国際的評価法。業務量や集中度、健康状態の自己評価を通じて損失割合を算出。 |

| 東大一項目版(東京大学1項目モデル) | 日本企業で普及している簡易測定法。1問形式で「体調不良の影響度」を定期把握できる。 |

| WLQ(Work Limitation Questionnaire) | 「業務の量・質・時間管理・人間関係」の4側面で、健康状態がどの程度仕事を制限するかを測定。 |

| WFun(Work Functioning Questionnaire) | 日本の労働環境に合わせて開発された指標。出勤中の機能低下を測る。 |

| QQ-method(Quantity & Quality method) | 「仕事量(Quantity)」と「仕事の質(Quality)」の低下率からプレゼンティーイズム損失を算定。 |

プレゼンティーイズムは「働いているのに成果が出にくい」状態を可視化するための重要指標です。測定には複数の方法があり、目的・実施負担・社内文化に応じて最適なツールを選ぶことがポイントです。

特に日本では、簡易型(東大一項目版)やQQ-methodの導入が増えており、企業規模を問わず取り組みやすい環境が整いつつあります。

測定データを活かして、健康課題を「見える化」し、アブセンティーイズム(欠勤)と併せて継続的にモニタリングすることで、“健康投資が生産性に直結する” という意識を企業全体に浸透させることができます。

アブセンティーイズムとプレゼンティーイズムを改善するには、単発の健康施策だけでは不十分です。企業が持続的に成果を出すためには、測定→分析→改善→定着というサイクルを組織的に回す必要があります。

ここでは、健康経営を軸とした実践ステップを5段階で整理します。

最初のステップは、現状の“見えない損失”を定量的に把握することです。経済産業省の資料では、健康施策の効果を数値で把握する“見える化KPI(健康経営指標)”の設定が推奨されています。

企業は以下のデータを収集・分析します。

これらを基に、KPIを設定します。KPI設定のポイントは「測定可能」「経営と連動」「年次比較可能」の3条件を満たすことです。

データを集めたら、それを組織が理解できる形に変換する必要があります。アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムを測定しても、報告書に埋もれてしまえば改善につながりません。

可視化のポイントは「部門別」「年次別」「健康リスク別」に分解することです。

分析・レポート化の流れ

また、結果を「経営層・人事・現場」の3階層で共有する仕組みを作ることで、改善の方向性が統一されます。

分析結果をもとに、現場レベルでのアクションを起こします。課題の傾向に応じて「健康支援」「働き方改革」「管理職教育」を組み合わせることが効果的です。

| 改善施策の例 | |

|---|---|

| アブセンティーイズム | ・高ストレス社員への早期面談・産業医連携 ・長時間労働是正(残業上限・業務分担見直し) ・定期的な健康診断フォローアップ制度の強化 |

| プレゼンティーイズム | ・睡眠・食生活・運動プログラムの導入 ・管理職による「声かけ・早期察知」トレーニング ・メンタルヘルス・セルフケア研修の実施 |

さらに、経済産業省が提唱する「健康経営オフィス(働きやすい空間づくり)」も注目されています。

健康経営オフィスとは、健康を保持・増進する行動を誘発することで、働く人の心身の調和と活力の向上を図り、ひとりひとりがパフォーマンスを最大限に発揮できる場のことです。

照明・温度・休憩スペースなどの物理的環境を整備することで、生産性の底上げが期待できます。

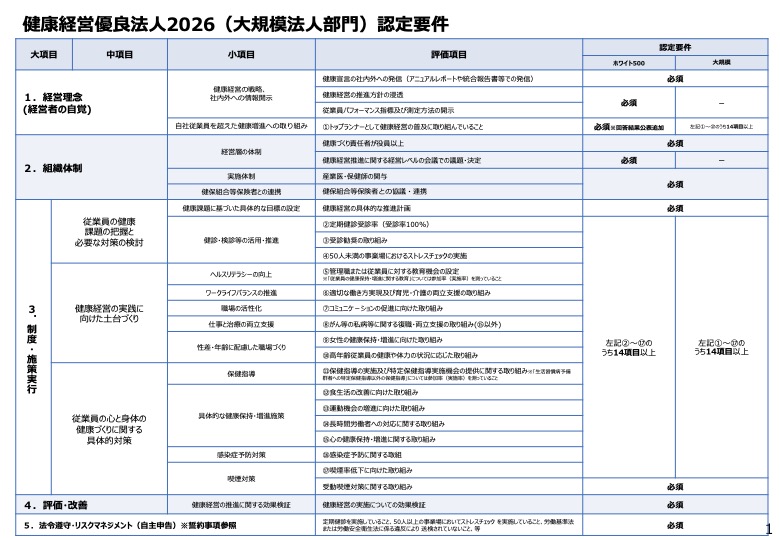

改善策を実施して終わりではなく、継続的にPDCAサイクルを回すことで効果を定着させます。健康施策は“単年度事業”ではなく“継続施策”として設計することが求められます。

「健康経営優良法人」認定では、このPDCA体制が重要な審査項目となっており、制度整備そのものが企業価値向上にもつながります。

最終ステップは、健康経営を「文化」として根づかせることです。制度やキャンペーンはあくまで“きっかけ”に過ぎず、従業員一人ひとりが健康を自己管理できる環境を育てることがゴールです。

こうした“健康と成果を両立できる文化”が定着すると、アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの両方が自然と減少し、エンゲージメントの高い組織へと変化します。

アブセンティーイズムも、プレゼンティーイズムも、どちらも企業の“見えない損失”を映す鏡です。欠勤を減らすことも、出勤中の生産性を取り戻すことも、最終的には経営そのものの課題といえます。

経営者に求められるのは、健康を福利厚生ではなく戦略的な投資として捉える視点です。データで測り、改善し、働く人の力を最大化する。その循環をつくることこそが、健康経営の核心であり、企業の持続的成長を支える最も確かな道です。