投稿日:

インタビュー終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化により、従業員一人ひとりが自律的にキャリアを形成する時代となった今、企業には新たなキャリア支援のあり方が求められています。

株式会社Kakedasは、国家資格を持つキャリアコンサルタントによる1on1のキャリア相談サービス『Kakedas(カケダス)』を通じて、従業員の本音に寄り添うキャリア支援を提供している企業です。今回は同社の相上葉さんに、近年企業が直面しているキャリア支援の課題と、その解決策などについてお話をお伺いしました。

目次

—まずは御社の『Kakedas(カケダス)』というサービスについて教えてください。

相上さん

Kakedasは、創立者(現代表取締役会長)の渋川駿伍が会社設立当初、事業について悩んでいる時、キャリアコンサルタントとの面談を経て、凄く心がスッキリして、心の内から走り出したくなるようなパワーが湧き出した体験から生まれました。渋川自身、面談を終えて思わず走り出したことから、“駆け出す”ようなエネルギーが湧き出す相談の場「駆け出す=Kakedas(カケダス)」です。

—『Kakedas』はどのような課題意識から生まれ、どのような事業・仕組みとして提供されているのでしょうか。

相上さん

組織における従来のキャリア支援は、キャリア研修などを通じたマスアプローチが中心でした。キャリア研修は、個人がキャリア自律に取り組むきっかけとして現在も効果あるものです。ただし価値観や選択肢が多様化したなかで、より「個」に伴走できるサービスが求められていると考えて、いわゆる1on1、1対1のキャリア相談サービスを提供するのがKakedasです。

Kakedasはプロの国家資格キャリアコンサルタントが、フラットな立ち位置で、従業員のキャリアを伴走支援します。また、面談データの分析機能を搭載し、組織課題の本音を把握することができる点が特徴です。

—昨今「キャリア自律」や「心理的安全性」が注目される背景には、どのような社会的変化や働き方の潮流があるとお考えでしょうか?

相上さん

キャリア自律と心理的安全性の重要性が増している背景には、急速に進化するテクノロジーやグローバル化、そして働き方の多様化があります。終身雇用や年功序列は完全に崩壊して転職しながらキャリア形成することは当たり前となり、また「組織内での昇進昇格が人生の成功」という”ワンパターンのキャリア観”もなくなりつつあります。そのなかで、個人が自身のキャリアを積極的に形成していく必要性が高まっています。

また、ITの発達に伴い、従業員にはより高度な知識労働やイノベーションが求められる時代となるなかで、個の自立や心理的安全性の確保は、従業員のパフォーマンスや企業の競争力にも直結するものとなっています。

—現場で働くビジネスパーソン、特に若手〜中堅層が直面しているキャリアや職場環境の課題にはどのようなものがありますか?実際に寄せられる声から傾向があれば教えてください。

相上さん

若手から中堅層が直面している課題は、自身のキャリアに対する不安です。「新卒で入社した会社で定年まで働いて、年功序列で昇進していく」というキャリアモデルは完全に崩れました。現在は転職も自由ですし、働き方も多様化し、実力やチャンス次第で若くても活躍できる時代です。一方で、選択肢が増えて、自らキャリア形成しないといけないからこそ、若手~中堅層のキャリアに対する不安は高まっています。

—選択肢が増えた分、逆に迷いや不安も大きくなっているということですね。

相上さん

リモートワーク等が普及するなかで、単一業務などによって仕事に対してのやりがいを感じられない、または上司とのコミュニケーション不足による孤立感を抱える若手も多いと感じています。また、人手不足によって一人当たりの業務量が多く、自己研鑽の時間を取れないことも悩みの一つです。現場では「自分のキャリアがどこに向かっているのか不安」という声が多く、企業側でもそのサポートをどう進めるべきか迷っている様子が見受けられます。

—マネジメント層からも「部下とどう向き合えばよいかわからない」「本音を引き出せない」という悩みが聞かれます。こうした声にどう対応されていますか?

相上さん

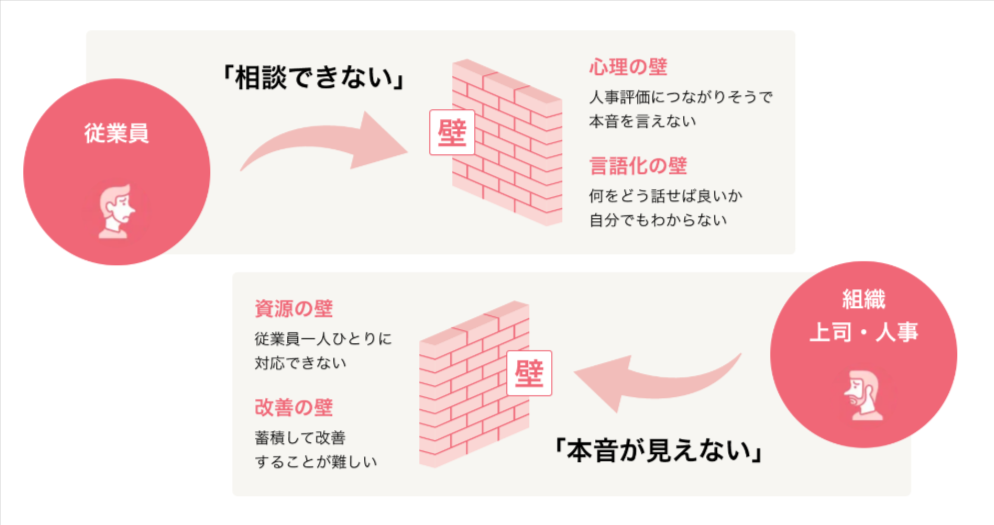

マネジメント層の悩みは「部下とのコミュニケーションがうまく取れない」「部下が何を考えているか分からない」といった要素に帰結します。この課題の裏側には部下側も、もやっと抱えている感情や思考が「言語化」されていないという要因もあります。

キャリア形成をはじめ悩むテーマもインターネット等から取得できる情報も増えるなかで、しっかりと自分に向き合う時間が取れないまま、不安や不満といった感情や曖昧な思考だけが先走っている傾向にあります。

Kakedasでは、キャリアコンサルタントが中立的な立場から問いかけをおこなうことで、一人一人の感情や思考の言語化をサポートし、内省を支援します。整理されて前向きな思考ができるようなった状態で上司と面談すると、上司も「〇〇さんはこういったことをやりたいんだね」とサポートしやすくなります。

—現場の声で特に印象的だったエピソードや、本サービスの必要性を象徴するような相談内容があれば教えてください。

相上さん

ある企業では、30代の従業員層が「職場での役割に不安」を抱えていました。社内施策として全社員へ「キャリアの健康診断」をメッセージとして、自分のキャリアの振り返りと今後を考える「セルフキャリアドック」としてKakedasを導入いただきました。

Kakedasでのキャリア面談の実施後、自己申告制度(異動希望等)の提出する機会と組み合わせて実施。ある従業員の方は、面談前は「一つの会社でこのまま居続けていいのだろうか?」と考えていたところから、キャリアコンサルタントの対話とのなかで自分の強みや、やりたいことを自覚し、異なる部署への異動を希望し、異動した先でイキイキと働くようになりました。

—「1on1」や「キャリア面談」は制度化されつつありますが、形骸化・形だけという声も多いようです。現場では何が起きているのでしょうか?

相上さん

1on1やキャリア面談が形骸化する原因は、制度が形式的に運用されることにあります。1on1やキャリア面談が効果を発揮するためには、“面談を通して自分と向き合い、本音で考えて本音で喋る”ことが大切です。

しかし、組織内で“評価者である上司と部下”という関係性があるなかで、相手に本音を語ってもらうのは想像以上に高い技量と信頼関係が必要です。その結果、面談が表面的となり、お互いに「やらされ感」が生じがちです。

—そうした形骸化の問題を解決するために、Kakedasではどのようにサポートされているのでしょうか?

相上さん

Kakedasは社外の第三者だから提供できる心理的安全性を強みに、本音で喋ってもらって内省を促進したうえで、既に社内で実施している「上司部下の評価面談」や「自己申告制度」「公募制度」などのキャリアに紐づく制度と接続させることで、従業員一人一人の効果的なキャリア支援をおこなっています。

—従業員から「社内では話しにくい」「評価に影響するのが怖い」といった声もあると聞きます。この“相談しにくさ”は、なぜ生まれ、どう解消すべきと考えますか?

相上さん

自分の評価者である上司に対してネガティブな感情や不安・不満を話すことは、部下の立場からすると想像以上に高いハードルがあります。また、上司と比べると、直接の関係がない人事のほうが話しやすいのも事実ですが、人事は“組織側の人間”として見られがちです。社内ではどうしても利害関係が発生してしまうため、利害関係の無い第三者との個別面談が「話しやすさ」に繋がります。

ただし「解決するための直接的な支援」は、組織内のほうがしやすことは確かです。だからこそ、Kakedasの面談で内省・整理してもらって、組織内での支援施策と接続することが大切にしています。

—「キャリア迷子」や「社内で孤立している」と感じる人が増えていると感じますか?その背景や対処のアプローチをお聞かせください。

相上さん

「キャリア迷子」や「社内で孤立している」と感じる人が増えている背景には、リモートワーク等も影響していると思われます。オンライン化によって対面での職場コミュニケーションが減り、孤独感を感じやすくなっています。また、上司や先輩の働く姿やキャリア形成を直接見たり聞いたりする機会が減った分、ロールモデルを作りにくく、不安が募りがちです。

社内でのコミュニケーション促進も大切ですし、同時に重要になるのは「自己理解」です。外部環境に依存するのではなく、自分の強みやモチベーションの核を明確にし「自分らしさ」をベースに、自分に合った働き方を考える必要があります。

—企業から寄せられる相談で最も多い悩みやニーズはどのようなものですか?

相上さん

企業から寄せられる最も多い悩みは「上司が部下のキャリアを適切に支援できない」です。日本企業の管理職は、まだまだ「先輩や上司の背中を見て育った」「社内での昇進昇格を目指して懸命に仕事してきた」という世代の方も多く、現在の若手がイメージする自律的なキャリア形成をしてこなかった方の比率も高くなります。

そのなかで、自分の経験からアドバイスをしても、働き方やキャリア形成の考え方が多様化しているなかで、必ずしも部下の価値観にフィットするとも限りません。

—世代間のキャリア観の違いが、支援の難しさにつながっているのですね。管理職の方々自身も、どうサポートすべきか手探り状態となっているように感じます。

相上さん

現在の管理職は、組織から短期的な業績、事業のイノベーション、部下のメンタルケアやキャリア支援、そしてハラスメント防止と、非常に多くのことを求められ、“管理職は罰ゲーム”という表現も生まれるぐらい過重負担になっている側面もあります。そのなかで、組織側も「部下のキャリア支援も管理職にやってほしい。でも、それが難しいのもわかっている…」と悩まれているケースは多いです。

—エンゲージメントや離職率といった経営課題と、従業員のキャリア支援はどのように結びついているとお考えですか?

相上さん

従業員が「いまの仕事を何のためにしているのか?」「この仕事の先に何があるのか?」「この仕事で何を達成すれば自分のゴールに近づくのか?」といったことを理解し、一歩ずつ前に進んでいる成長実感があれば、エンゲージメントは高まり離職率も低減します。

そして仕事の意味づけをするうえで大切なことは「組織のミッションやビジョンの浸透」と同時に「個人の人生やキャリアにとっての価値」をしっかりと見いだすことです。キャリア形成のなかで転職が前提となっているなかで、組織のミッションやビジョンを上から浸透させるだけのエンゲージメント向上や仕事の意味づけは限界があります。

キャリア支援を通じて「自分が何を大切にしたいか?」「どんなキャリアを作りたいか?」「そのために今の仕事にどんな意味があるか?」を紐づけることが重要です。

—『Kakedas』を通じて見えてきた、“働く人たちが本当に求めている支援”とは、どのようなものだと感じていますか?

相上さん

Kakedasを通じて見えてきた支援の本質は、支援する相手が自己理解を深め、自分のキャリアに対する自信やビジョンをもつことです。多くの従業員が求めているのは、単なる職務やノウハウのアドバイスではなく、自分自身の強みや価値を再認識するためのサポートです。自分自身の強みや価値観、ビジョンが明確化されることで、真のキャリア自律が生まれ、組織内でもより積極的に貢献できるようになります。

—クライアント企業から見た『Kakedas』ならではの価値や、他の支援サービスとの違いはどこにあるとお考えですか?

相上さん

法人サービスとしてのKakedasの特徴は、キャリア面談の提供にとどまらず、面談データを定量・定性的に分析して組織の課題把握、改善を支援する点にあります。組織診断では得られない定性的な本音を分析し、他社比較することで、自社の特徴や強み・課題が明確化され、組織開発やキャリア支援の質を向上させることができます。面談を通じて個人を支援するとともに、組織開発の支援を提供する点が、クライアント企業にとって大きな価値となっています。

—個人への支援と組織への支援を同時に実現されているのですね。では、実際に相談される従業員の方から見た場合はいかがでしょうか?

相上さん

相談者の方からは「特性診断の結果を踏まえて自分で相談相手を選べる」点が特徴です。Kakedasに登録する国家資格キャリアコンサルタントの方は累計3,000名を超えます。性別や年代、経歴も多種多様で、営業、企画、技術、生産、経理、人事、海外駐在といったさまざまな経験をされている方が登録しています。

—選択肢が豊富だと、相談者にとっても心強いですね。

相上さん

「年上の部下をもつ管理職」「子育てしながら働くワーキングマザー」「入社2-3年目の若手営業」「スキルアップしたエンジニア」「役職定年等も控えているシニア層」まで多様な従業員の方が、自分の経歴+価値観の愛称を踏まえて最適なキャリアコンサルタントを選べるからこそ、相談しやすいと言われます。

—今後さらに増えるであろう「多様な働き方」「定年なきキャリア」「副業・転職含めた選択肢」に対し、キャリア支援のあり方はどう変化していくと見ていますか?

相上さん

多様な働き方や定年なきキャリアが進むなかで、より個別化されたキャリア支援が求められるようになると考えています。社内公募、副業や転職、独立といった選択肢が増えるなかで、社員が自分のキャリアの方向性を自律的に選び取るための支援が不可欠です。

今の時代、“隣の青い芝生”の情報は何もしなくてもWebの情報や広告を通じて従業員の目に触れます。だからこそ、企業は積極的に従業員のキャリア自律をサポートすることが必要であり、「組織の整備」「制度による支援(機会や手段の提供)」「対話による支援(個別の内省促進)」を組み合わせて支援していくことが求められています。

—最後に“働く人がキャリアに希望をもてる社会”を実現するために、いま何が必要だと思いますか?

相上さん

働く人がキャリアに希望をもてる社会を実現するためには、まず企業がキャリア支援を戦略的におこなう必要があります。現在、働き方の選択肢は多様化しています。そのなかで、個人が自分のキャリアを自由に描き、キャリア形成に意思をもつ文化を作ることが重要です。働く人々が自己実現に向けてチャレンジできる環境が整えば、社会全体が活力を増し、成長し続けられると信じています。

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。

詳しいプロフィールはこちら