投稿日:

アンケート2025年6月1日、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、企業や事業所に対して「熱中症対策」の実施が法的義務となりました。

これまで努力義務とされてきた対策は、罰則付きの必須事項へと変化。事業者には、体制整備や適切な応急措置の周知・実践が求められます。施行から2カ月が経った現在、どのような対策が浸透しているのでしょうか?

今回労務SEARCHでは、熱中症対策の義務化に関するアンケート調査を実施しました。建設業・製造業・運送業・警備業で働く男女300名に、熱中症対策義務化の認知状況や実際におこなわれている対策、現状の課題点などを聞いていきます。

目次

熱中症対策の義務化について、実際にはどの程度が認知し、日々の業務にどのような影響を感じているのでしょうか。まずは、回答者300名に対する意識調査の結果から見ていきましょう。

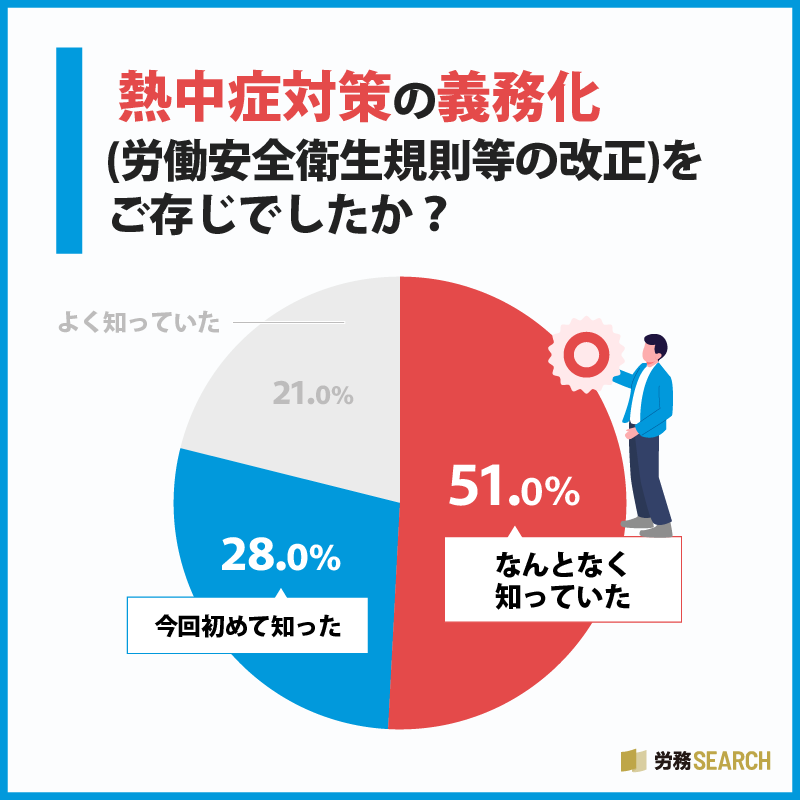

はじめに、熱中症対策の義務化(労働安全衛生規則等の改正)を知っているか尋ねたところ、「なんとなく知っていた」が51.0%で最も多く、次いで「今回初めて知った」が28.0%、「よく知っていた」が21.0%という結果になりました。

「よく知っていた」「なんとなく知っていた」を合計すると72%に達し、多くの従業員が熱中症対策の義務化について認知していることがわかります。一方で、「今回初めて知った」という回答も28.0%にのぼり、制度の周知が完全には行き届いていない現状が伺えます。

法改正に関する情報は一定層には届いているものの、企業規模や業種によってはまだ十分に浸透していない可能性があり、今後も継続的な周知が必要とされるでしょう。

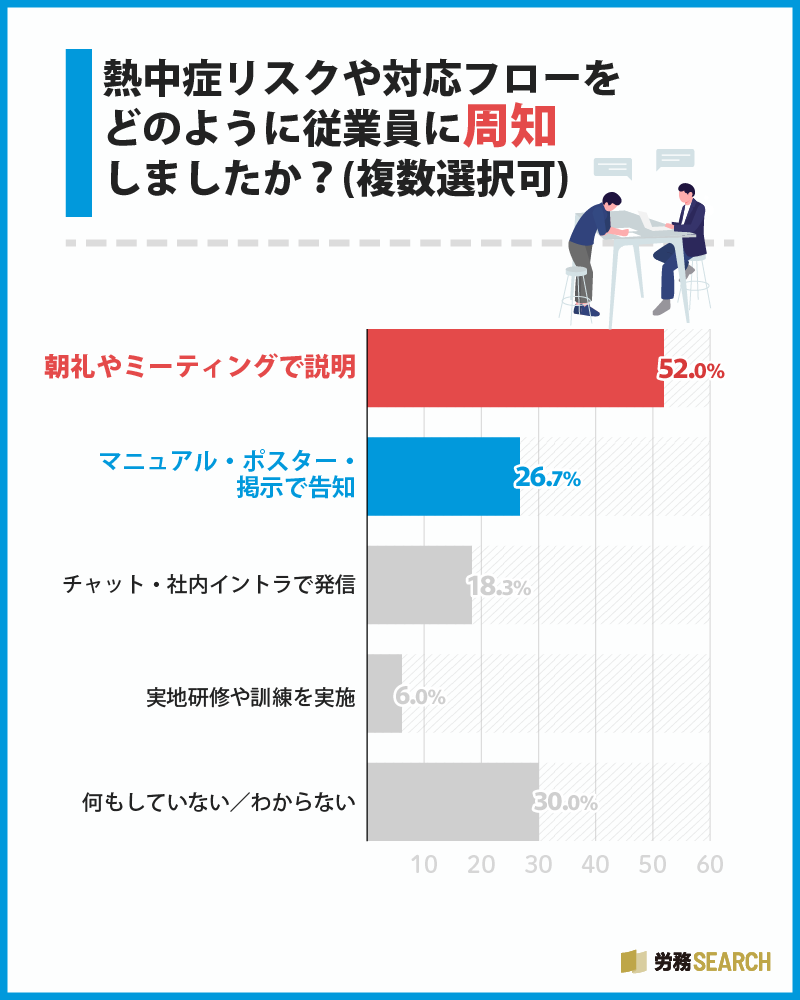

熱中症リスクや対応フローに周知方法について尋ねたところ、1位は「朝礼やミーティングで説明」で52.0%、2位は「何もしていない/わからない」で30.0%、3位は「マニュアル・ポスター・掲示で告知」で26.7%でした。

半数以上が朝礼などの場で直接情報を伝えている一方で、3割は周知自体がおこなわれていないという実態が明らかになりました。

従業員の安全意識を高めるためには、ポスター掲示やチャットツールでの発信など、複数の方法を組み合わせて継続的に情報提供することが重要です。

法改正や制度への認知が広がる一方で、企業は現場で具体的にどのような対策を講じているのでしょうか。ここでは、義務化の柱であるWBGT測定の実施状況から、緊急時の報告体制の整備状況まで、熱中症対策への取り組みの実態に迫ります。

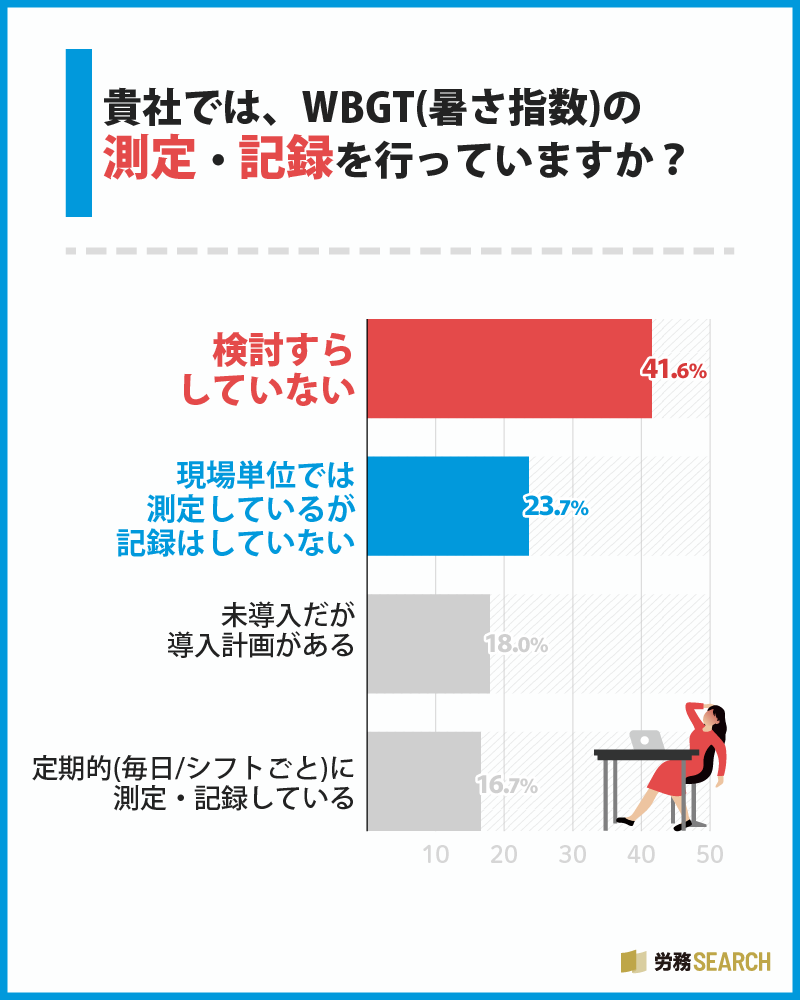

今回の法改正で大きなポイントとなったWBGT(暑さ指数)の測定・記録について、その実施状況を尋ねたところ、「定期的(毎日/シフトごと)に測定・記録している」と回答した企業はわずか16.7%に留まりました。

「現場単位では測定しているが記録はしていない」(23.7%)を含めても、なんらかの形で測定をおこなっている企業は4割に満たない状況です。

最も多かった回答は「検討すらしていない」で41.7%にものぼり、義務化から2カ月が経過しても「制度の根幹をなす項目への対応が多くの企業で進んでいない」という深刻な実態が浮き彫りになりました。

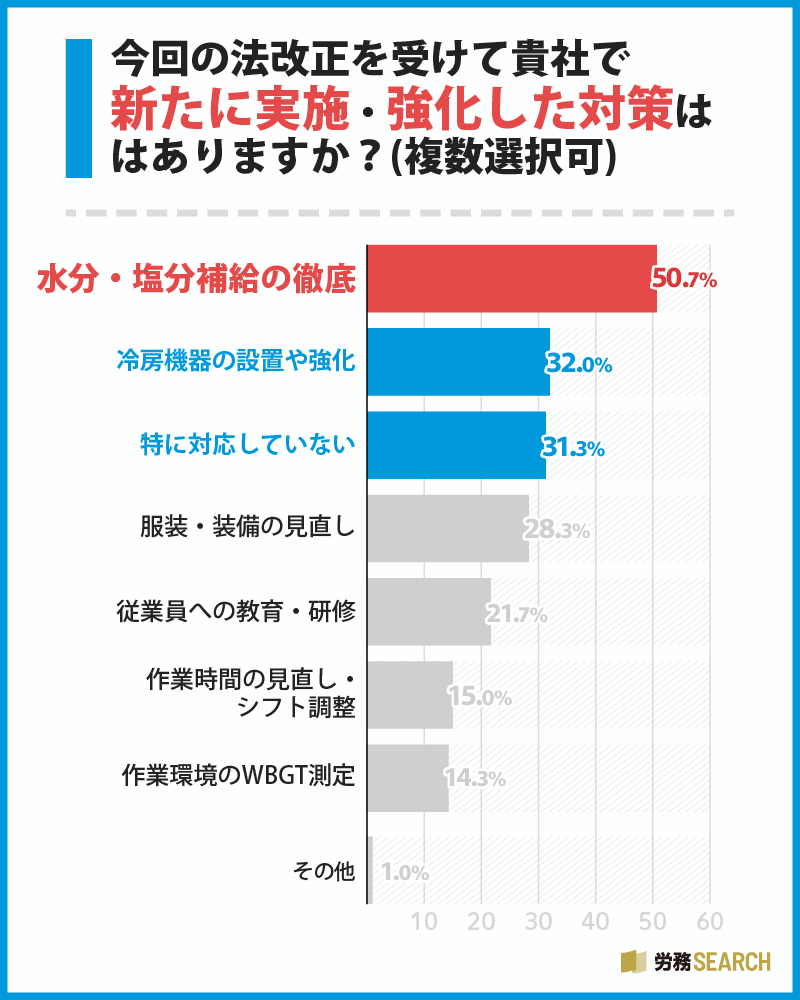

法改正を受けて新たに実施・強化した対策を尋ねたところ、最多は「水分・塩分補給の徹底」で50.7%でした。次いで「冷房機器の設置や強化」(32.0%)、「服装・装備の見直し」(28.3%)と続き、比較的導入しやすく従来からおこなわれてきた対策の延長線上にあるものが上位を占める結果となりました。

しかし、ここで注目すべきは31.3%が「特に対応していない」と回答している点です。法改正という大きな動きがあったにもかかわらず、具体的なアクションを起こせていない、あるいは起こす必要性を感じていない企業が依然として多いことを示唆しています。

また、義務化された「作業環境のWBGT測定」を強化した企業は14.3%に留まっており、法改正の本質的な部分への対応よりも、まずは着手しやすい既存対策の強化に留まっているという傾向が見て取れます。

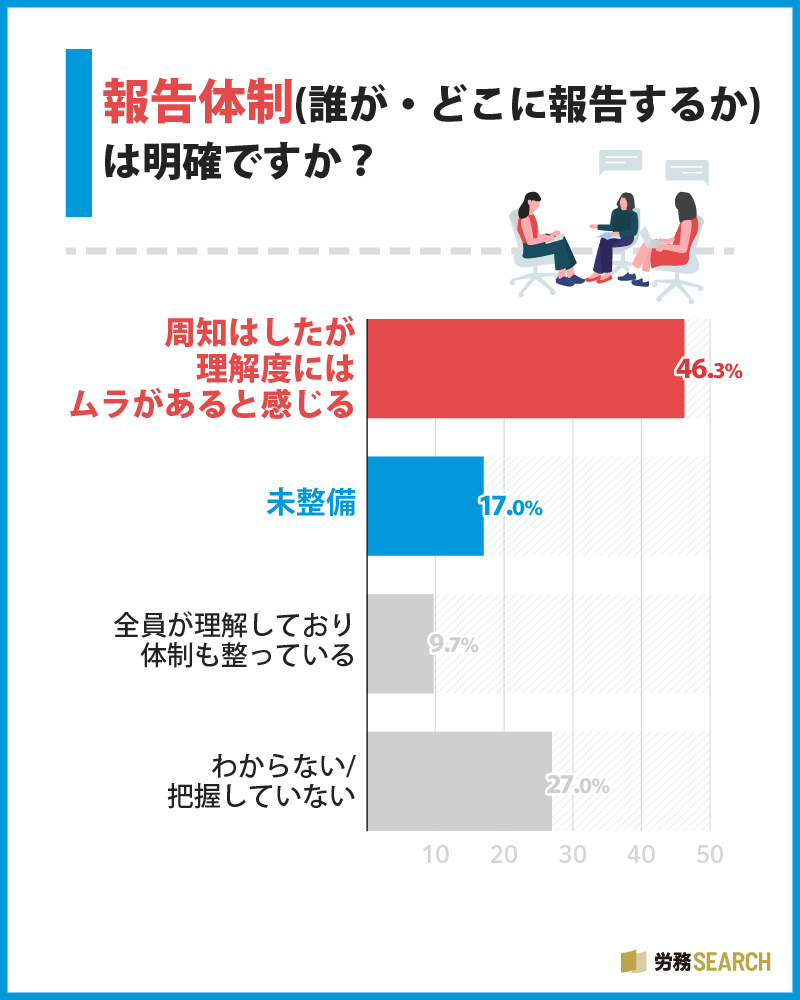

熱中症発生時の報告体制(誰が・どこに報告するか)が明確になっているかという質問に対し、「全員が理解しており体制も整っている」と断言できた企業はわずか9.7%でした。

最も多かったのは「周知はしたが理解度にはムラがあると感じる」で46.3%にのぼり、ルールはあっても全従業員に浸透しておらず、いざという時に機能しない「形骸化」のリスクをはらんでいる状況が伺えます。

さらに深刻なのは、「未整備」(17.0%)と「わからない/把握していない」(27.0%)を合わせると44%に達し、そもそも体制が存在しない、あるいは担当者ですら把握していないという企業も少なくないことです。

熱中症は、初期対応の数分が重症化を防ぐ上で極めて重要です。この報告体制の不備は、従業員の生命を直接的な危険に晒すことと同義であり、企業が最優先で取り組むべき課題と言えるでしょう。

多くの企業で対策が道半ばであることが明らかになる中、その背景にはどのような障壁が存在しているのでしょうか。最後に、熱中症対策を進める上で直面している具体的な課題と、それらを解決するために国や外部機関になにを求めているのかを調査しました。

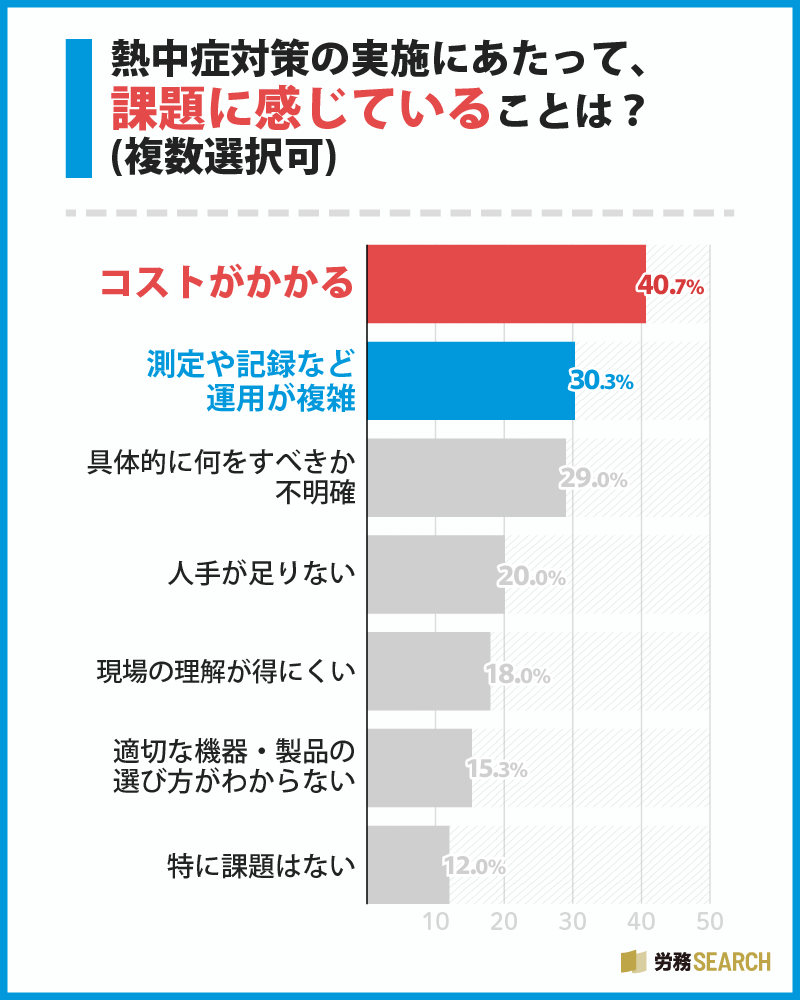

熱中症対策の実施にあたって課題に感じていることを尋ねたところ、1位は「コストがかかる」で40.7%にのぼりました。次いで「測定や記録など運用が複雑」が30.3%、「具体的に何をすべきか不明確」が29.0%と続き、金銭的な負担と実務的なノウハウ不足が二大障壁となっていることが明らかになりました。

WBGT測定器や冷房機器といった初期投資だけでなく、消耗品の購入や管理・記録にかかる人件費といったランニングコストも大きな負担となっていることが伺えます。また、「運用の複雑さ」や「なにをすべきか不明確」といった回答からは、多くの担当者が手探り状態で対策を進めようとしている苦労が垣間見えます。

これまでの調査で明らかになった「WBGT測定が進まない」「対策が従来のものに留まる」といった結果の根本的な原因が、この「コスト」と「ノウハウ」の壁にあると言えるでしょう。

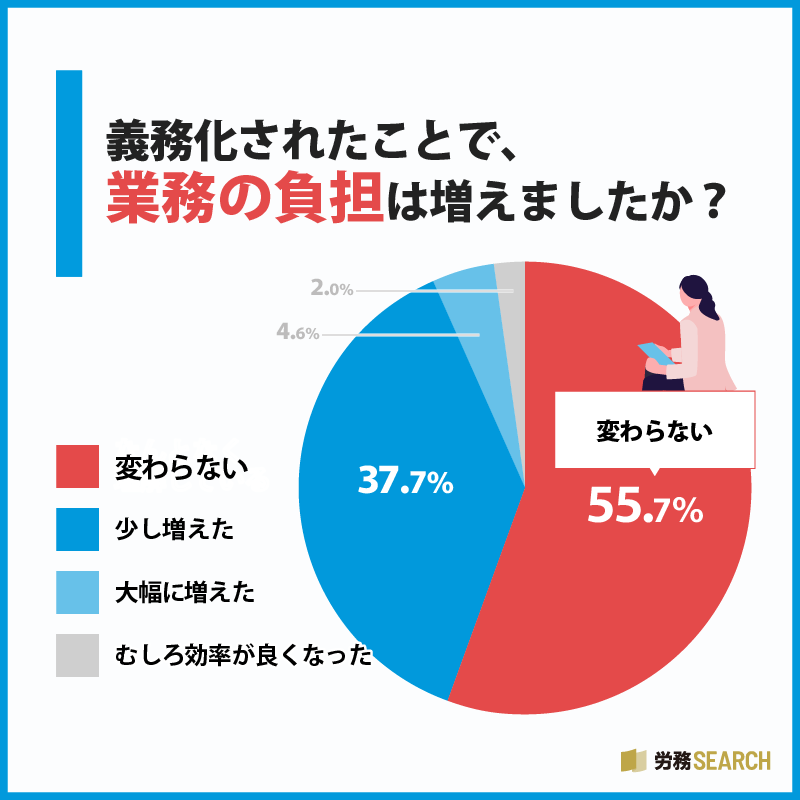

次に、義務化されたことで業務の負担は増えたかという質問をしたところ、「変わらない」が55.7%で過半数を占めた一方で、「少し増えた」(37.7%)と「大幅に増えた」(4.7%)を合わせると、42.4%の回答者が負担増を実感していることが明らかになりました。

「変わらない」と回答した方は、建設業や製造業など、もともと熱中症リスクが高く既に対策を徹底していたケースや、あるいは屋内での事務作業が中心で法改正による追加対応が少なかったケースなどが考えられます。

しかし、より注目すべきは4割以上が具体的な負担増を感じている点です。これは、WBGT値の定期的な測定やその記録・管理、従業員への教育機会の設置、休憩時間の調整といった、これまで実施してこなかった新たな実務作業が現場に直接的な影響を与えていると言えるでしょう。

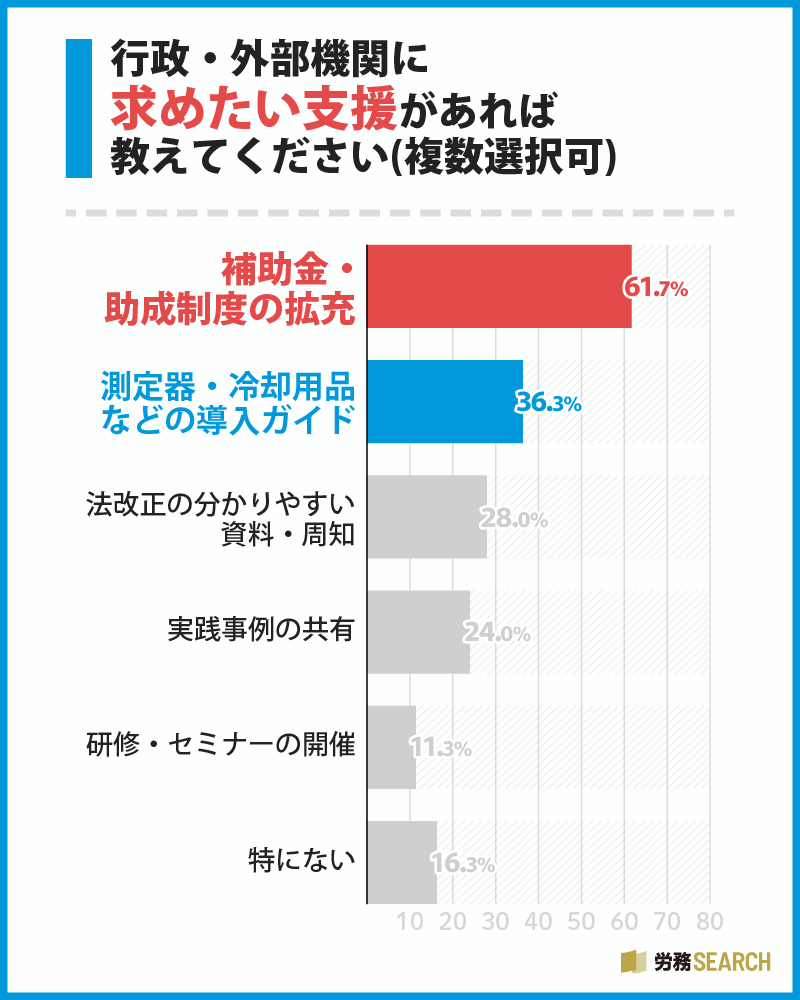

行政や外部機関に求めたい支援について聞いてみたところ、「補助金・助成制度の拡充」が61.7%と、他の選択肢を大きく引き離して最多となりました。この結果は、前の設問で明らかになった「コスト」という課題を明確に裏付けており、企業の自助努力だけでは対策の推進に限界があるという現実を浮き彫りにしています。

しかし、2位以下の回答にも注目したいところです。「測定器・冷却用品などの導入ガイド」(36.3%)や「法改正の分かりやすい資料・周知」(28.0%)といった、具体的な情報提供へのニーズも非常に高いことがわかります。

企業や担当者が単にお金を求めているだけでなく、「受け取った支援をどう効果的に使えばいいのか」「そもそも自社に合った対策はなにか」という、実践的なノウハウや指針を強く求めていることの表れです。

今後の対策推進の鍵は、行政による「金銭的支援」と「分かりやすい情報提供」という両軸のサポートが、いかに充実していくかにかかっていると言えるでしょう。

今回の調査から、熱中症対策の義務化から2カ月が経過した現在も、多くの企業で法改正の核心部分への対応が遅れている実態が明らかになりました。制度の認知度は7割を超える一方で、WBGT測定の実施率は4割に満たず、緊急時の報告体制も約9割の企業で不十分という「認知と行動の大きなギャップ」が見られます。

その根本的な原因として、「コストがかかる」という金銭的な課題と、「運用が複雑」「なにをすべきか不明確」といった深刻なノウハウ不足という二大障壁が存在していることが明らかになりました。

記録的な猛暑が「災害」とも言えるレベルで常態化する現代において、熱中症対策はもはや単なる福利厚生ではなく、従業員の生命を守り、企業の社会的責任を果たすための重要なリスク管理であり経営課題そのものです。

自社の対策状況を客観的に見直し、法令遵守の先にある「従業員が真に安全で健康に働ける職場環境」の構築が重要です。

| 調査名 | 熱中症対策の義務化に関するアンケート |

|---|---|

| 調査対象 | 建設業・製造業・運送業・警備業などで働く男女300名 |

| 調査期間 | 2025年7月31日~2025年8月13日 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。

詳しいプロフィールはこちら